先に結論

割りとネタ的な発想でやってみただけで実用性はあまりありません。

素直にFSRセンサかベロスタットシート(感圧電導シート)を使うのが良いと思います。

概要

時は2020年、世はコロナの大混乱期

ゲームセンター自粛の流れもあって外出すらしにくい日々が続いていました。

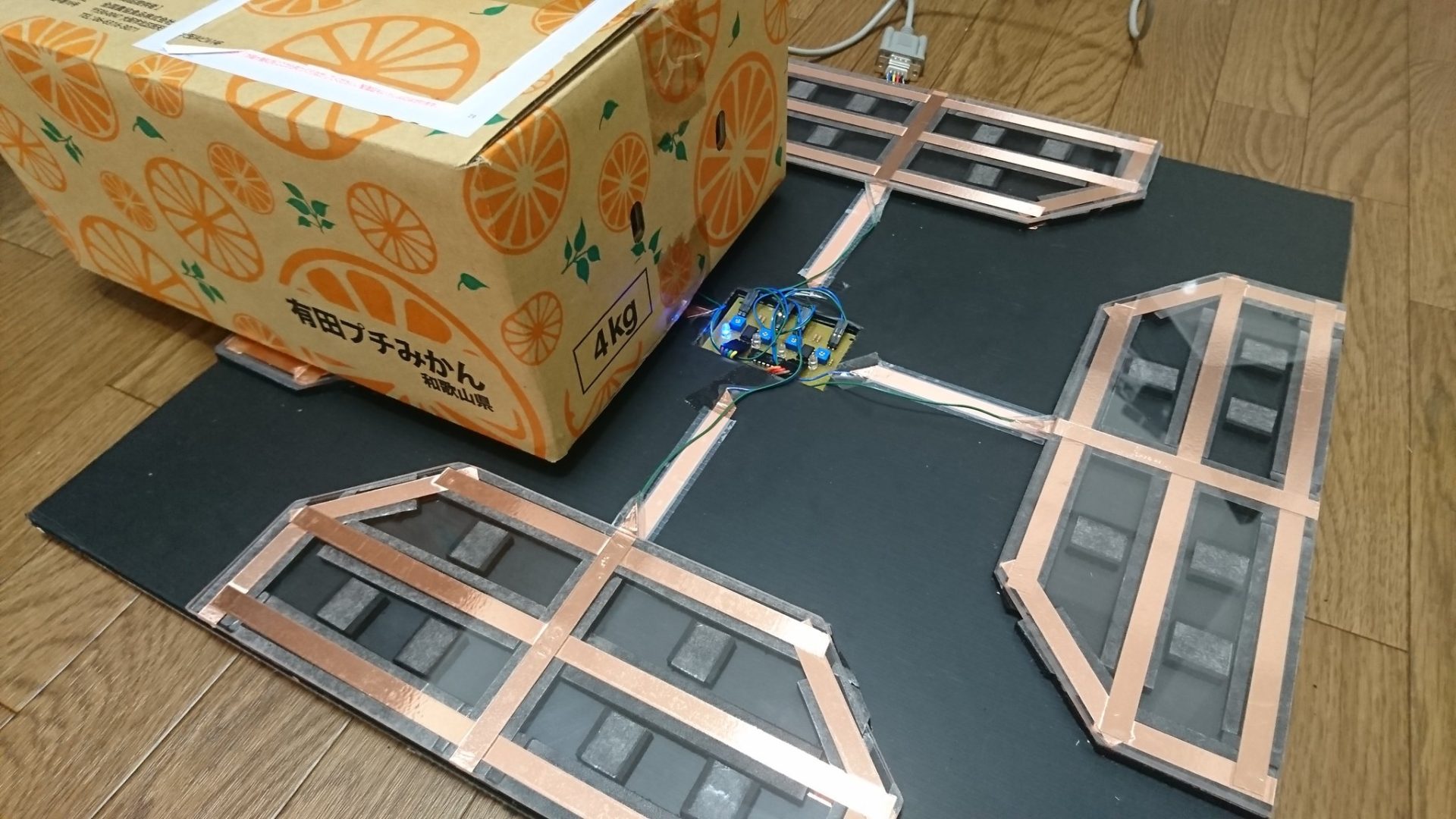

そんな中DDRVのオープン版がリリースされておうちDDRが話題になり、各所でアケコン自作勢が賑わっていた頃

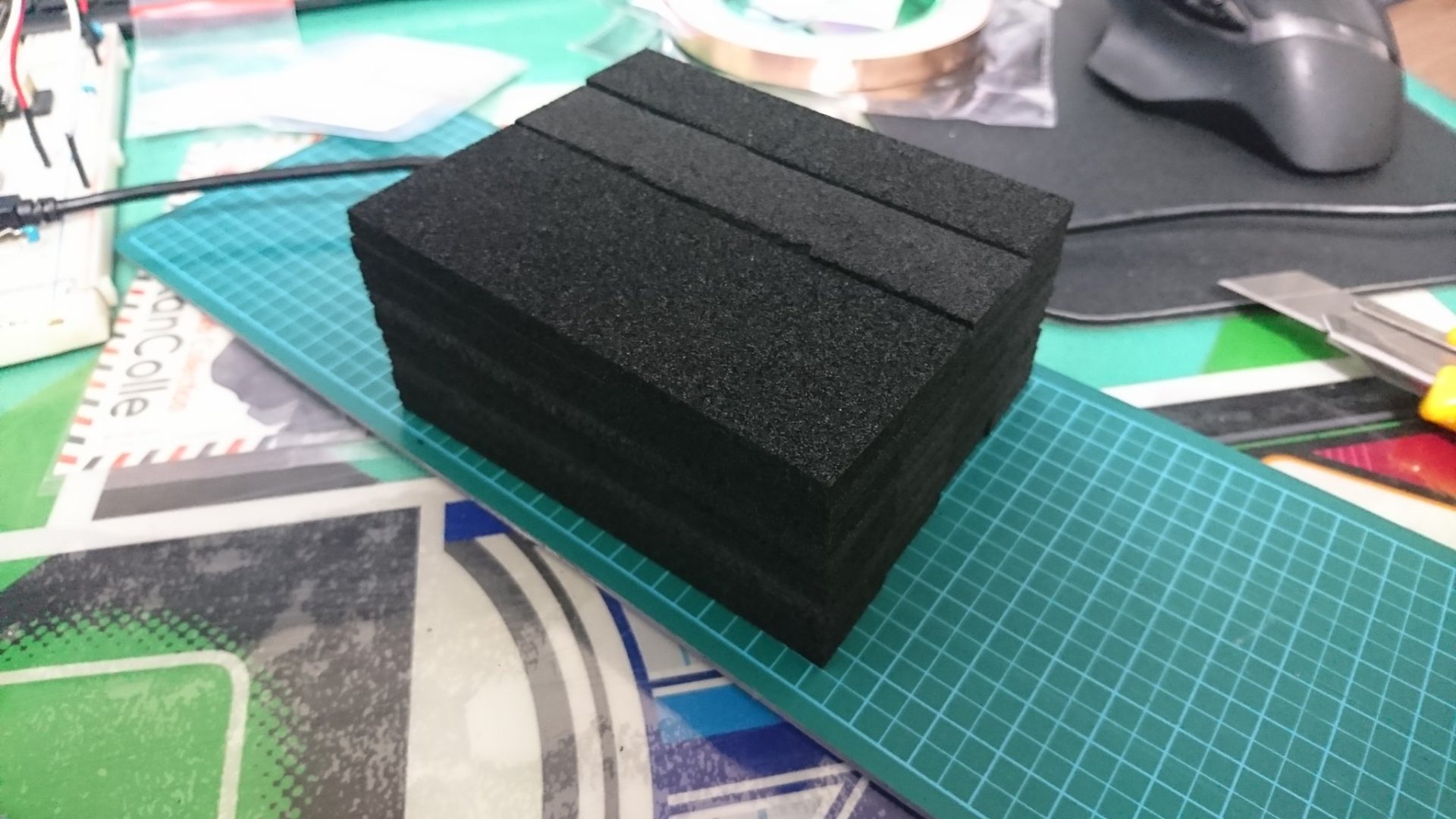

パネル踏み込みの際の反発に使うスポンジの代わりに、IC等の静電気対策に使う導電性スポンジを使って、反発剤そのものをセンサにするという妙案が浮かぶ。

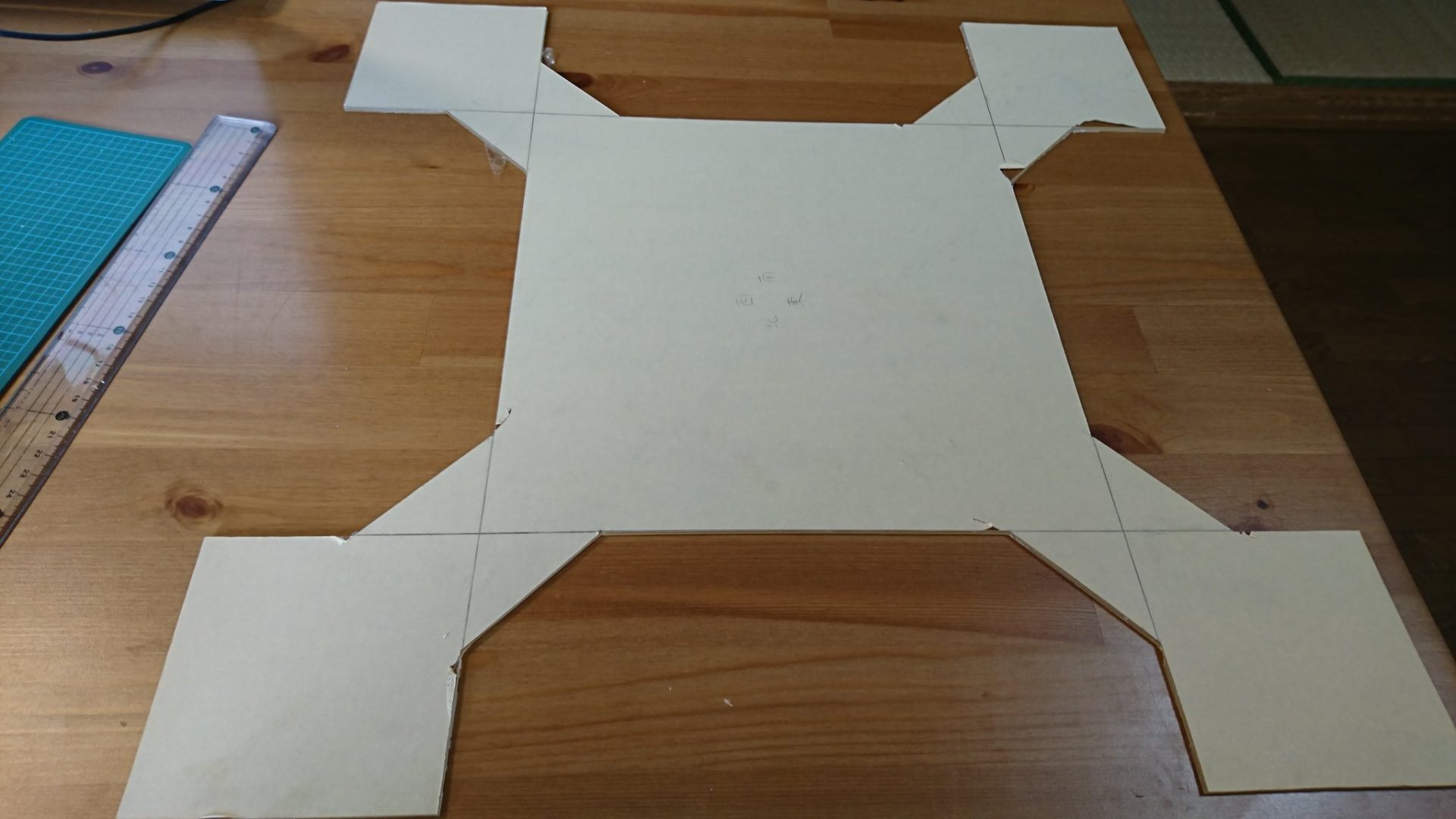

加えて、アケコン製作界隈ではエコパネルというものが流行(?)っていたのでエコ仕様で作ってみようと思います。

なお、エコパネルとは、エコ踏みの際にパネルの内側しか使わないので、それならいっそのこと外側の部分を省いてしまえば材料費共々節約できるものと認識していますが間違っていたら教えてください。

製作

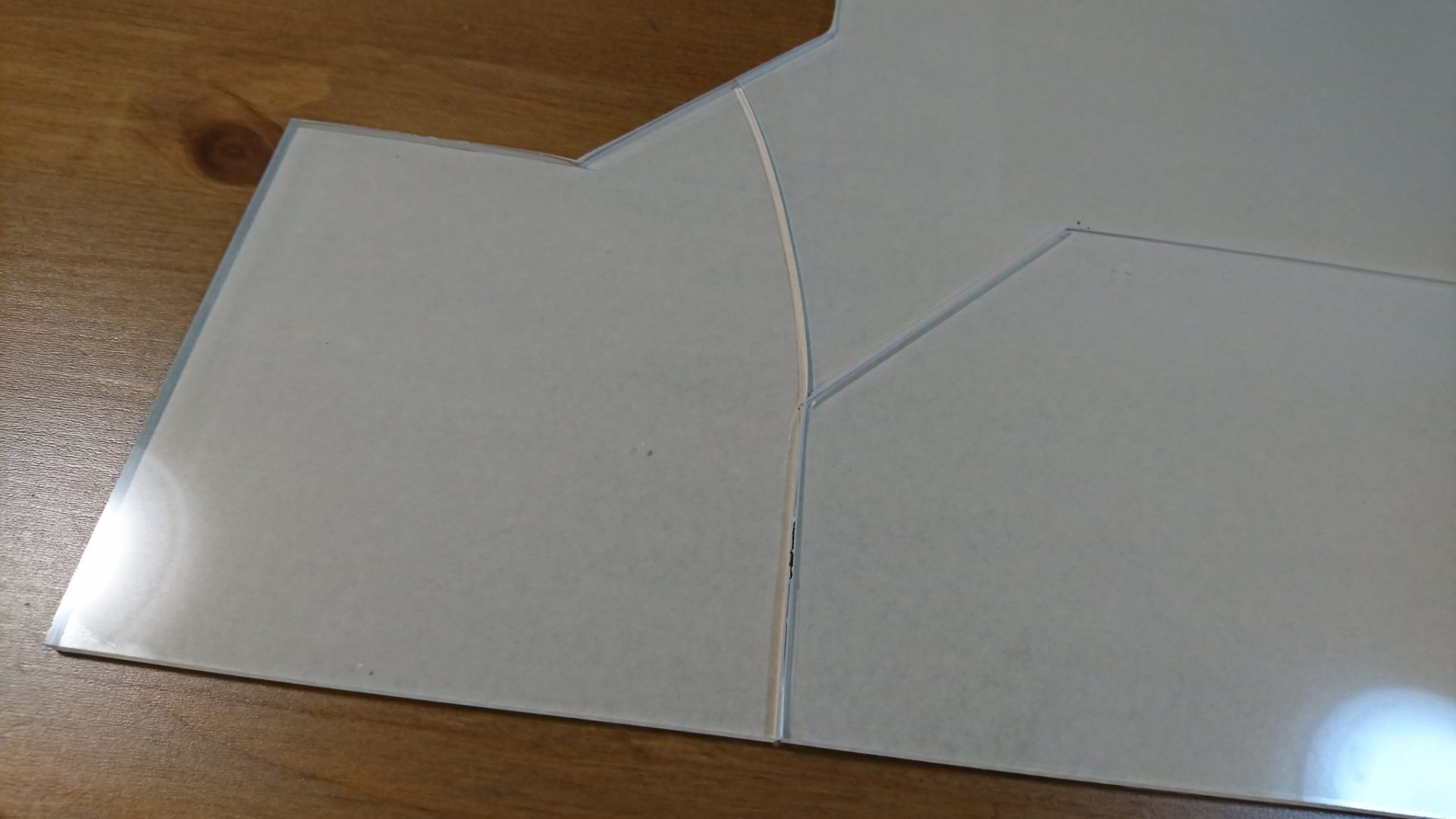

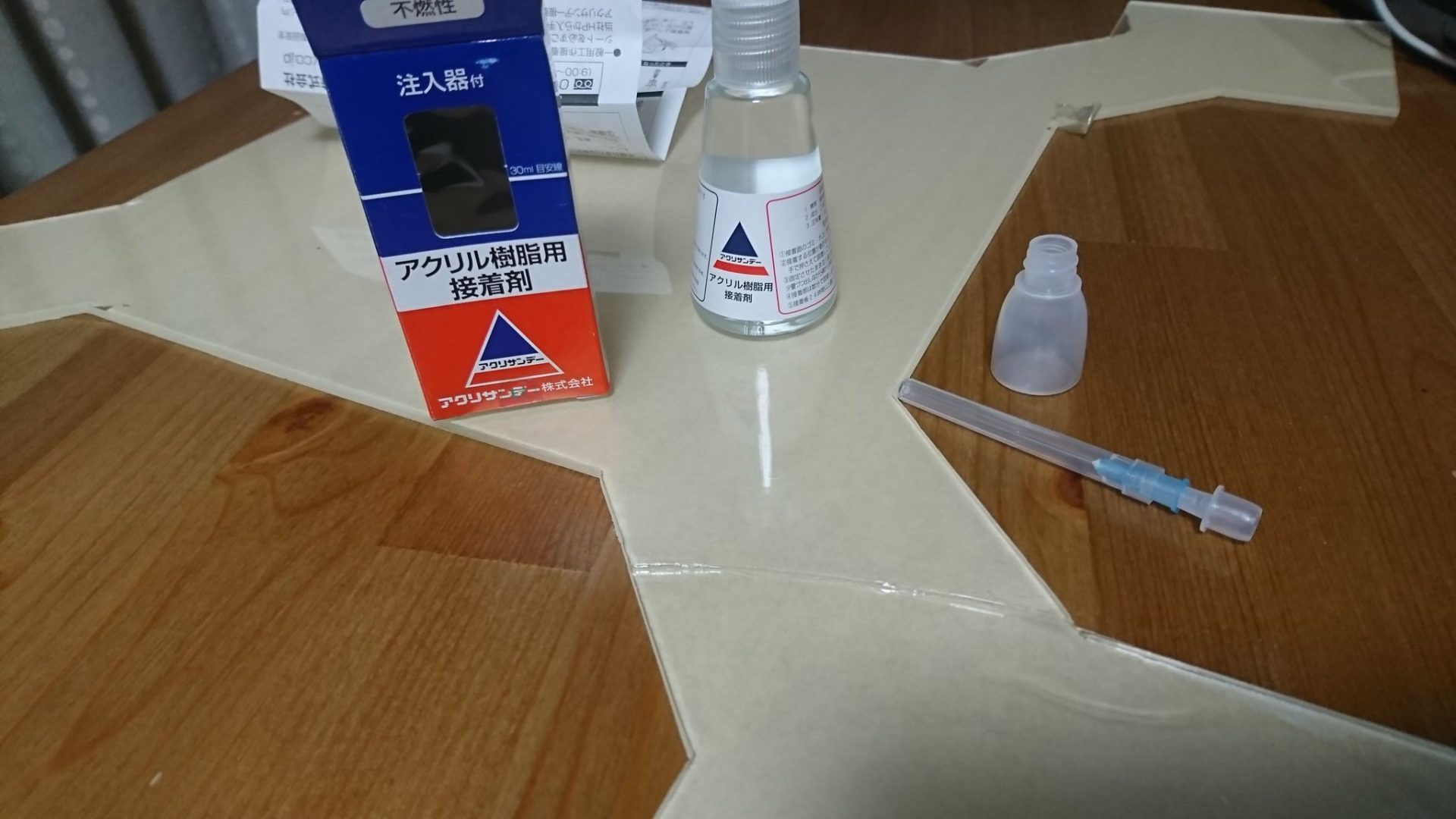

というわけで早速アクリル板をいつものアクリ屋.comに発注

まずはホームセンターで基礎となる材料を集めます

最初はMDFをベースにしようかと思いましたがプラスチックダンボール(以下、プラダン)の方が軽いし消音的にも良さそうなので設計変更

今回のセンサは点で負荷はかからないので大丈夫なはず

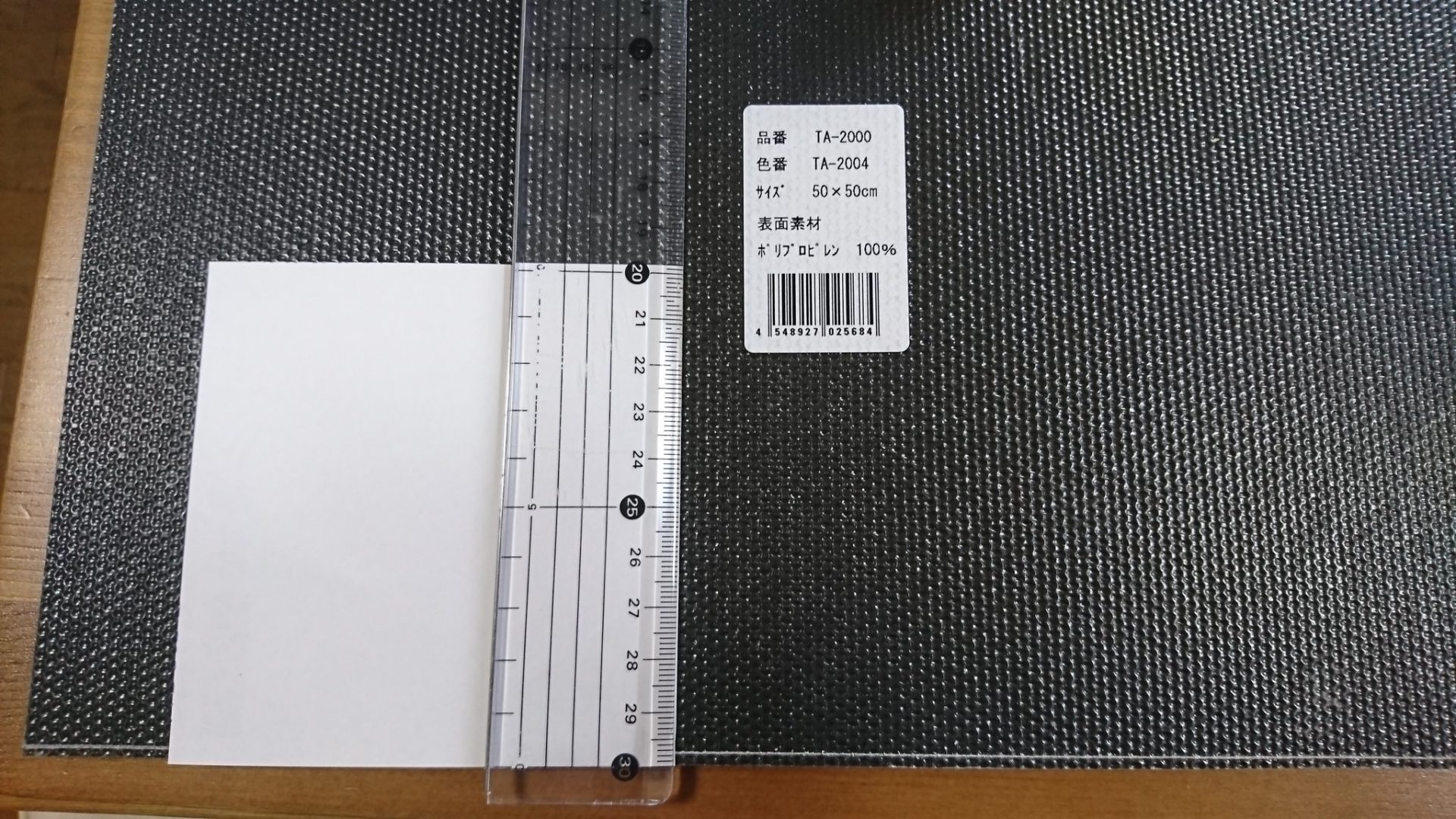

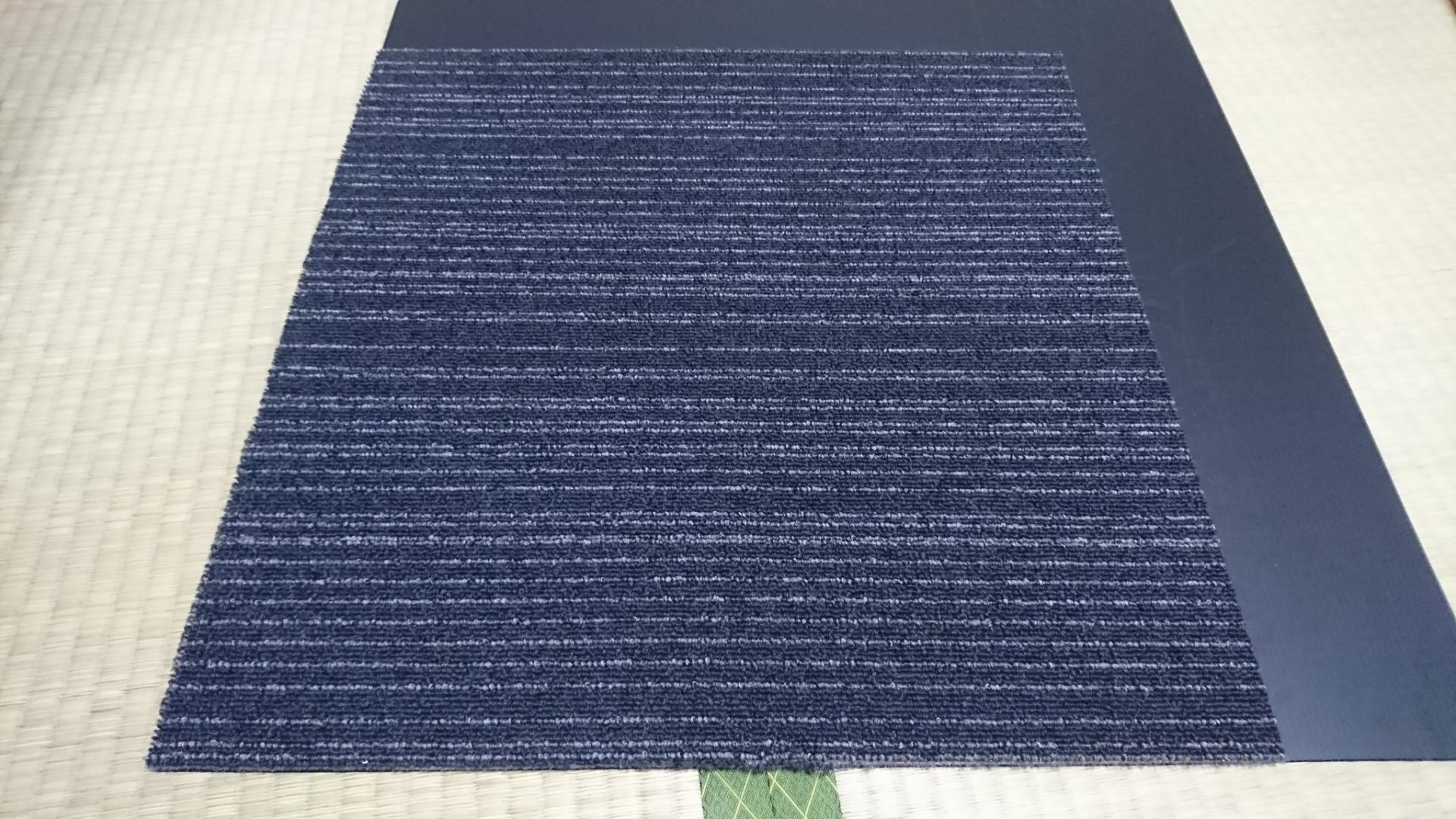

今回はタイルカーペットを消音材として使います

注文したアクリル板は498x498x3 対してタイルカーペットは500×500なので2mm切ります

なぜアクリル板のサイズが中途半端かというと、これより1mmでも大きくすると値段が跳ね上がるからです

下側をマット面にするかカーペット面にするか悩みましたが、接着の観点からカーペット面にしました。

滑り止めは別途用意します。この滑り止めマットを縫いつけようかと思案していましたが、最終的にはスプレー接着剤で貼り付けました

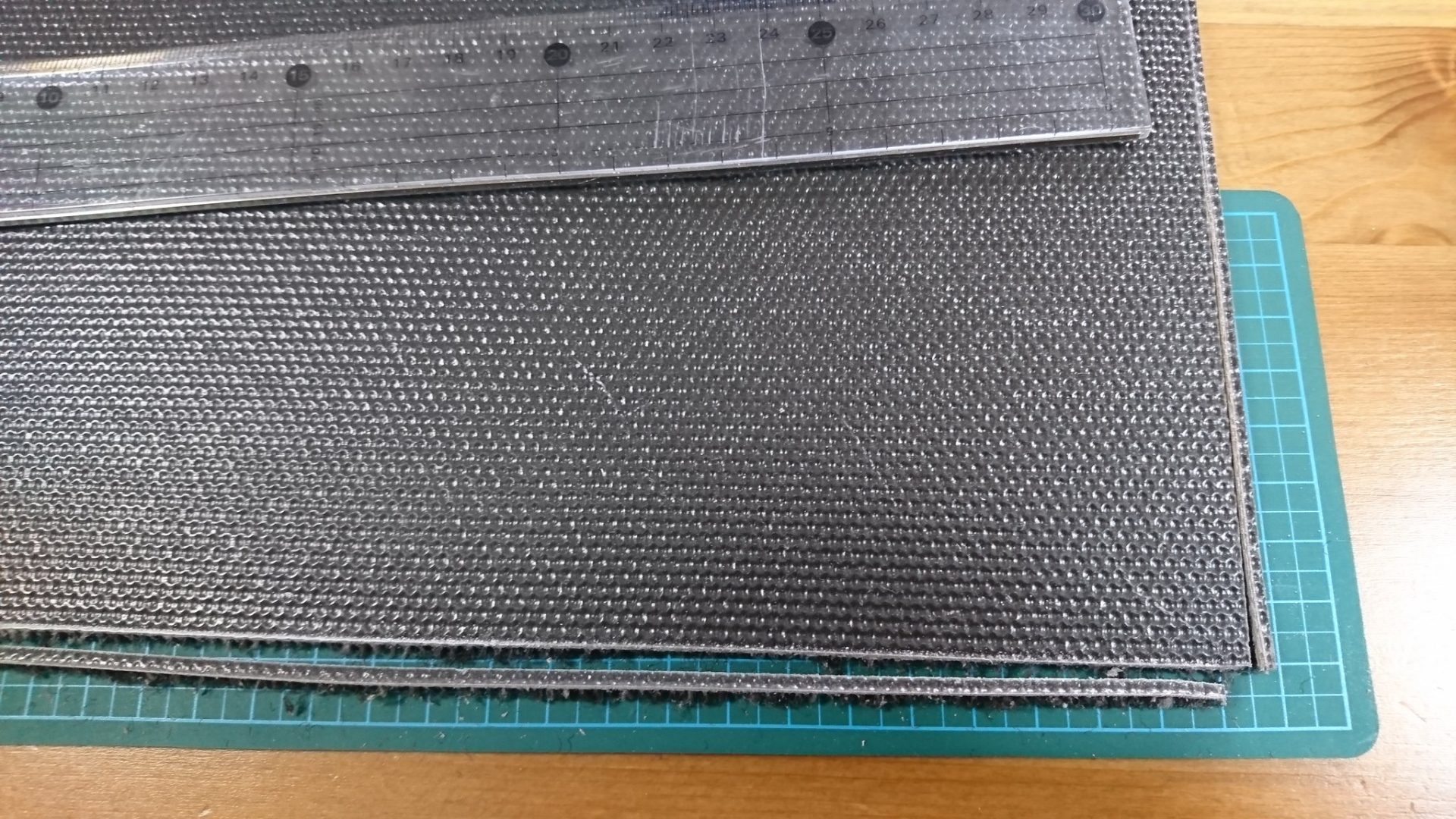

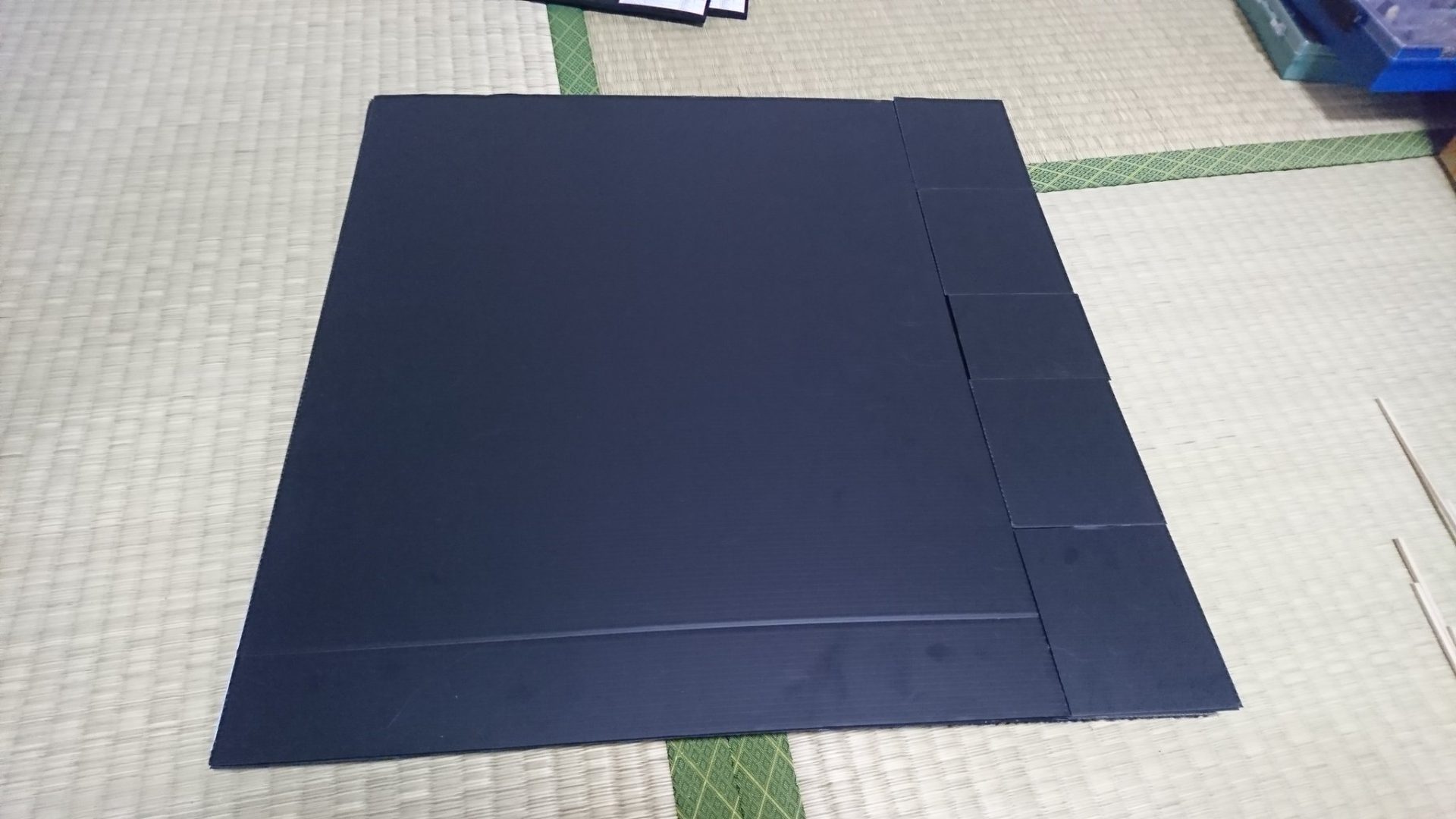

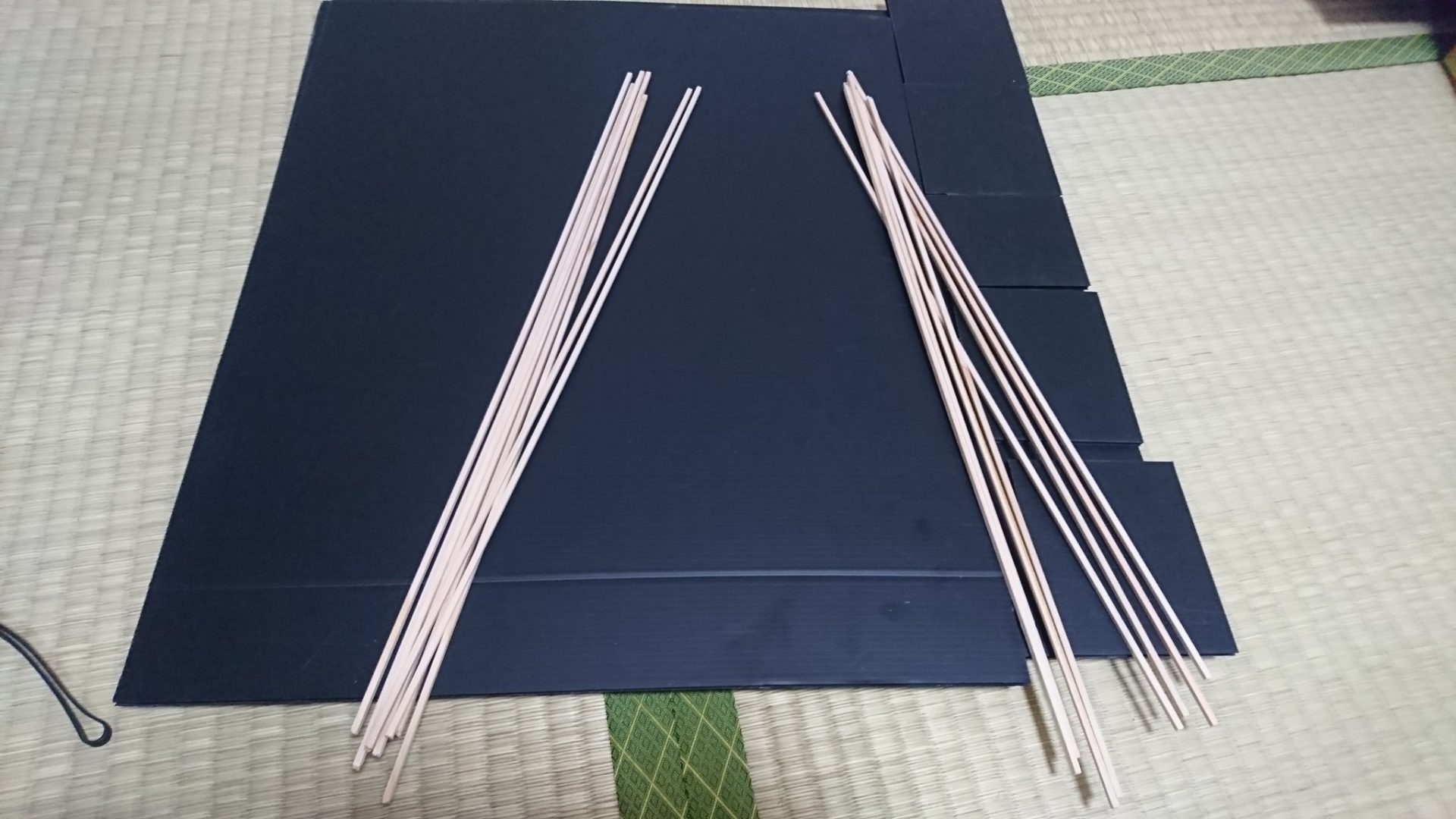

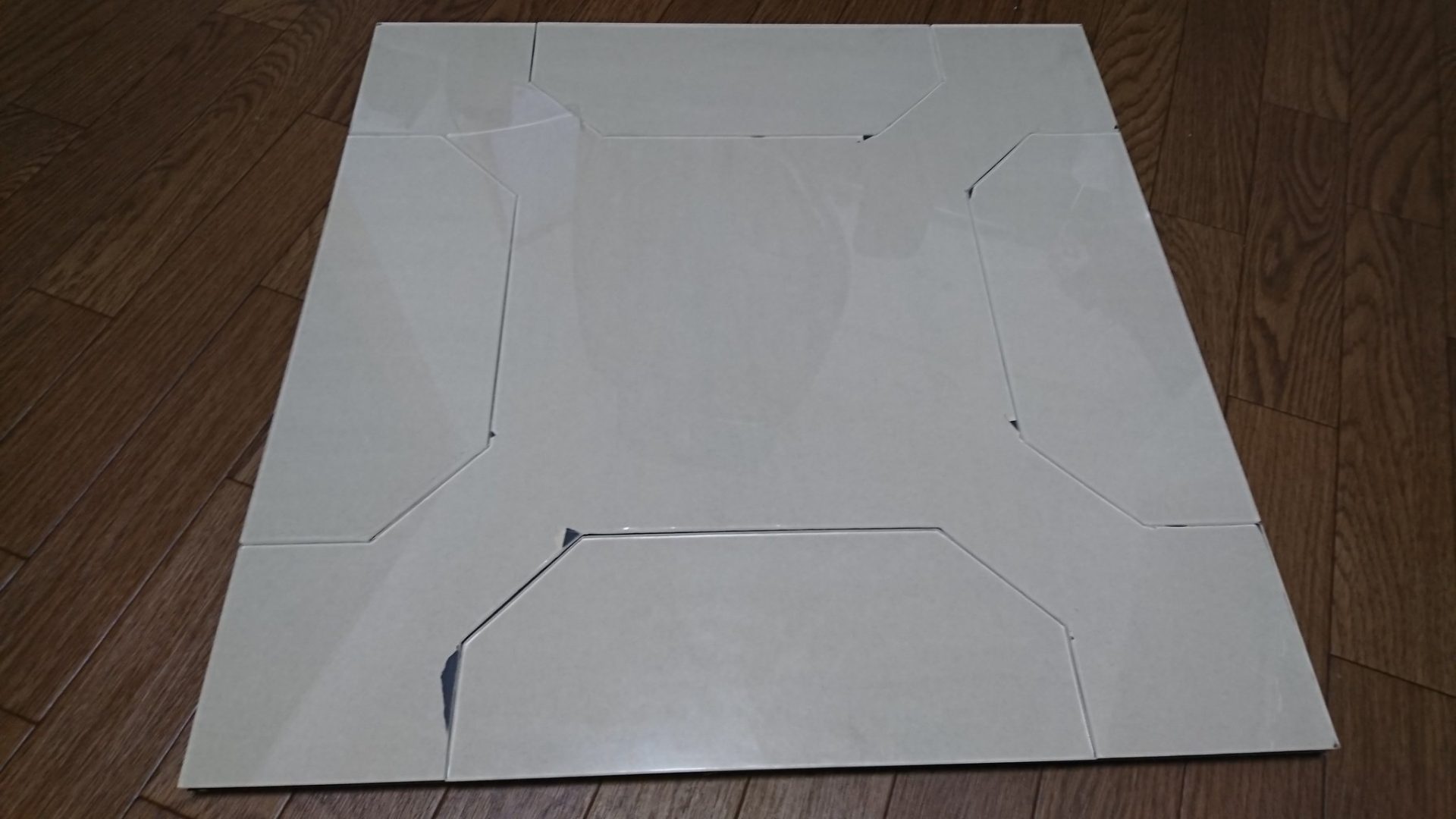

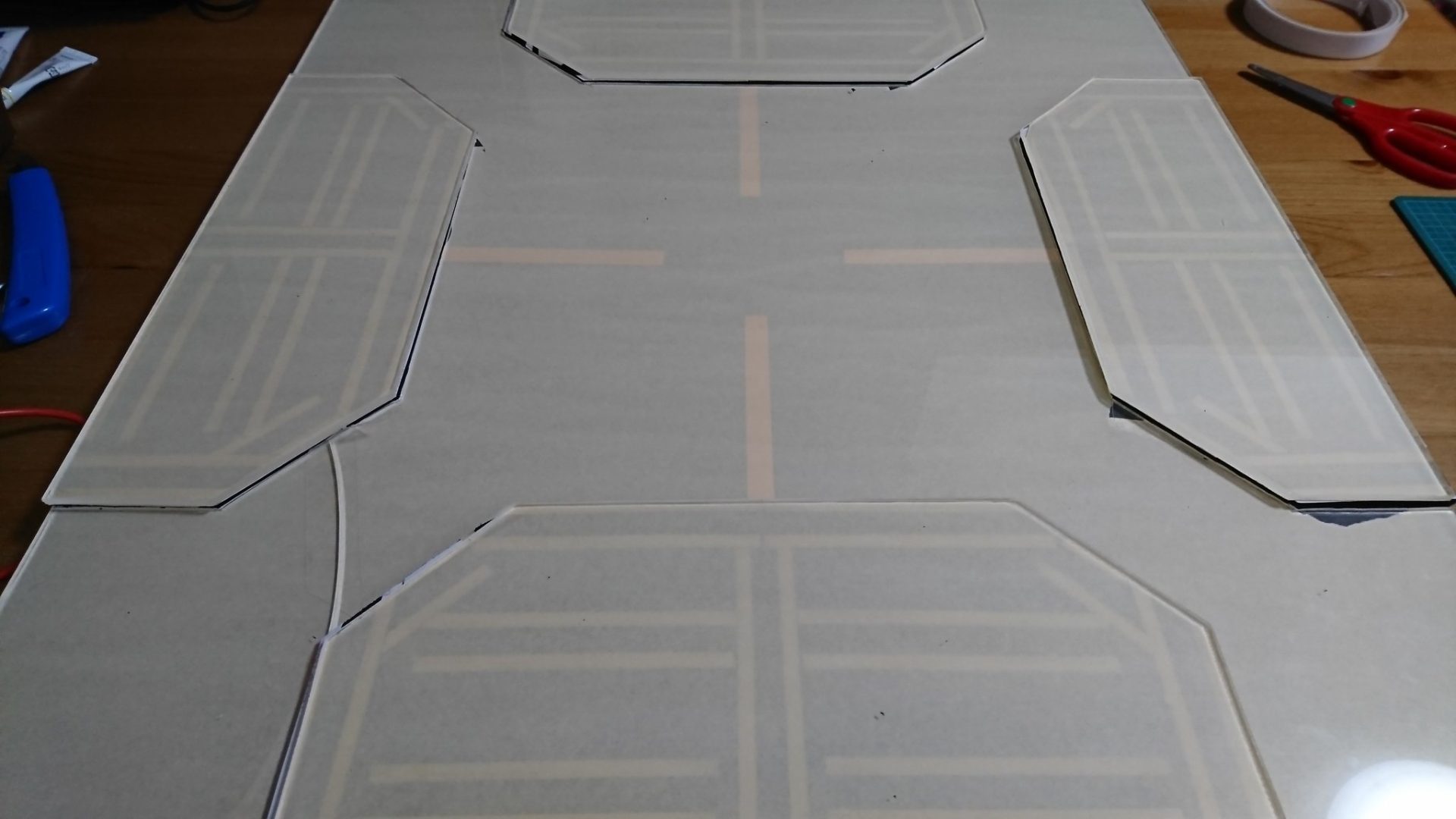

続いて基礎となる板を作ります

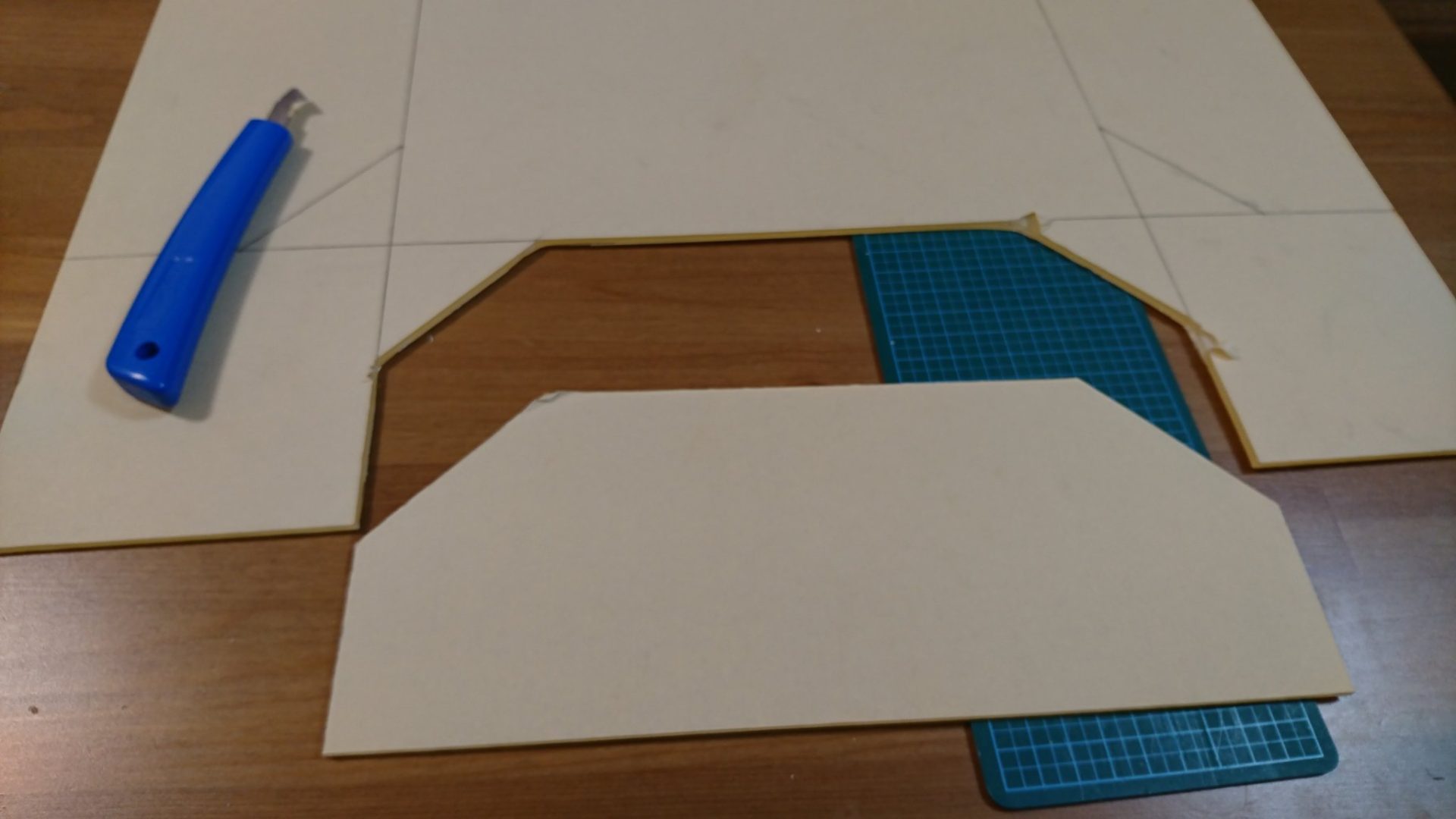

プラダンをうまく切れば2枚分になるので切っていきます

これは念の為ですがプラダンの中に3×3桧材を仕込んで強度を上げます

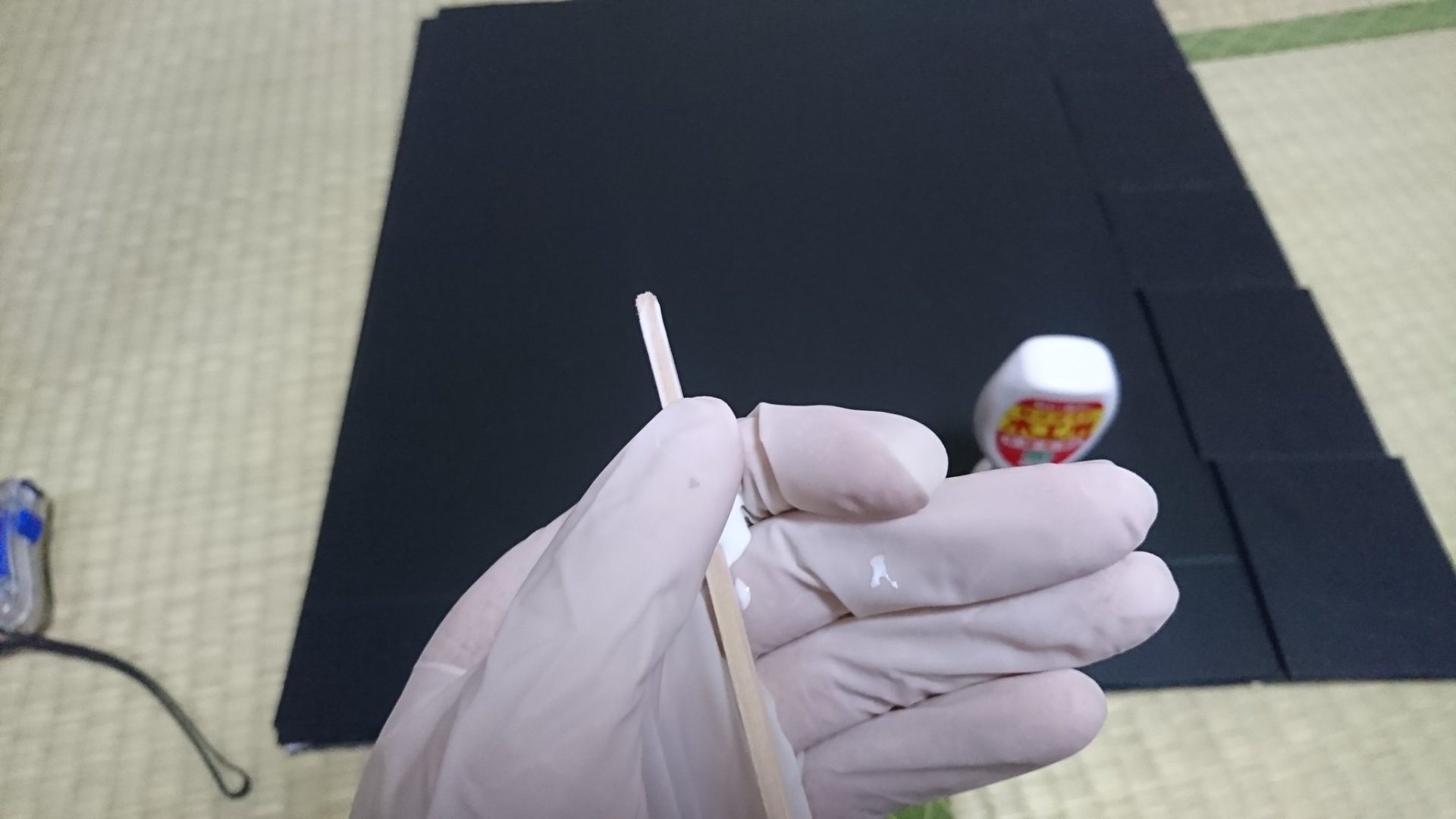

木工用ボンドをうすーーーく塗れば中でもある程度固まってくれるはず…?

3枚目はプラダンが微妙に凹んでいた為か固くて力入れて押し込んだらやらかしました

コスト優先ならこれは省いて良いと思います

あとはプラダンの繊維方向?が互いになるように張り合わせ

しっかり張り付くまでしばらく眠っていてもらいます

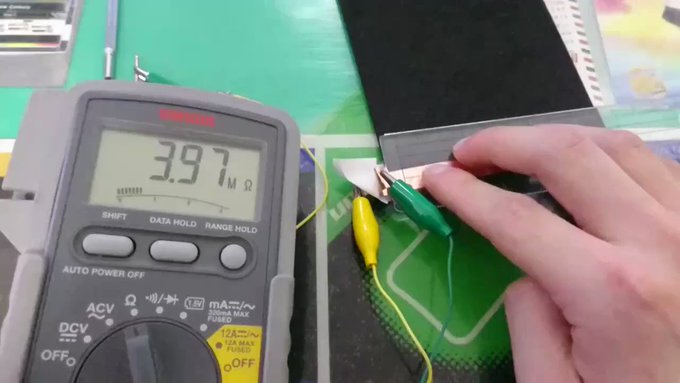

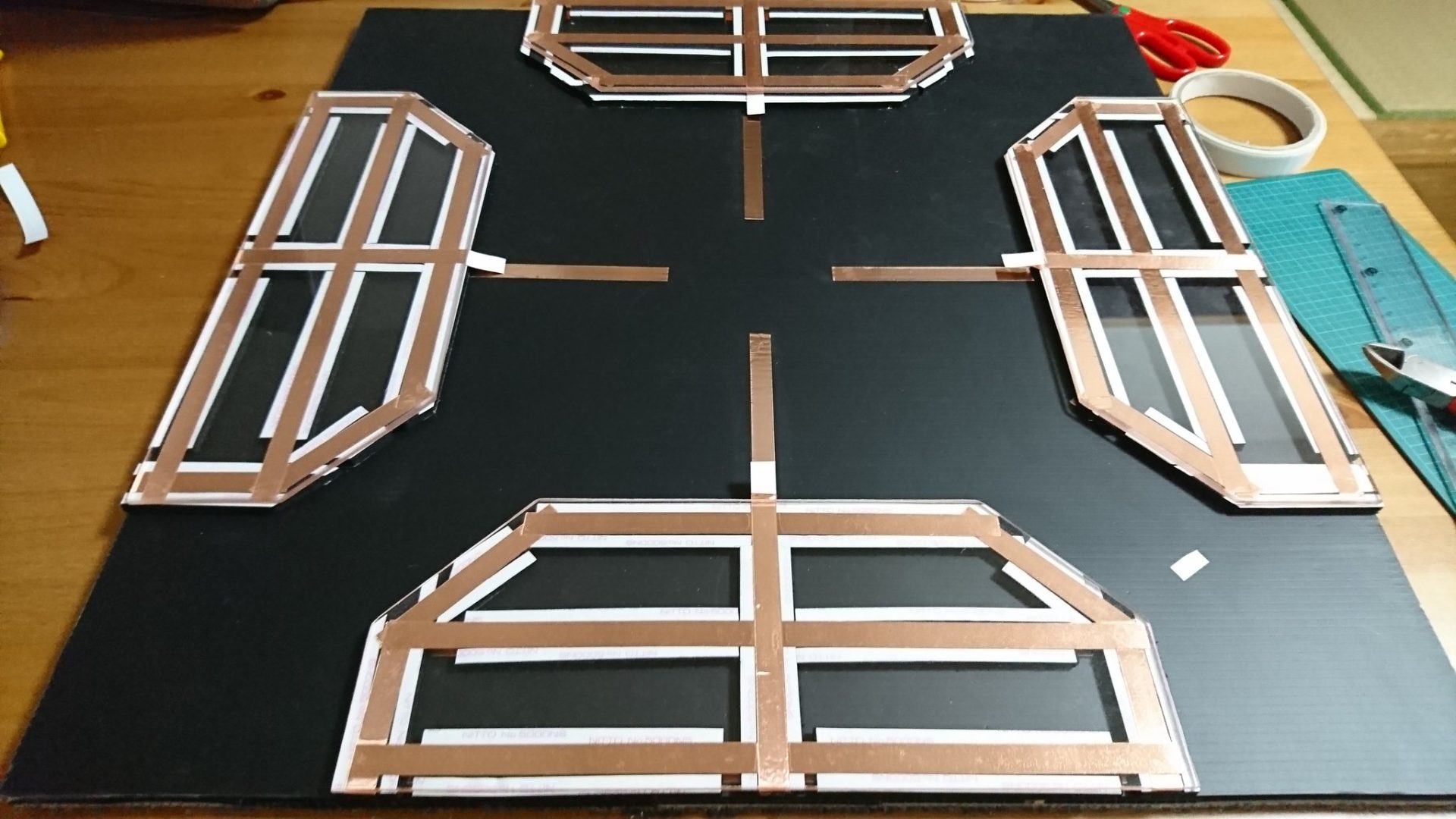

続いてamazonから導電性銅箔粘着テープと秋月から本番用の導電性スポンジが届いたので抵抗値確認

やはりテスターじゃレスポンス悪くて分かりにくい…

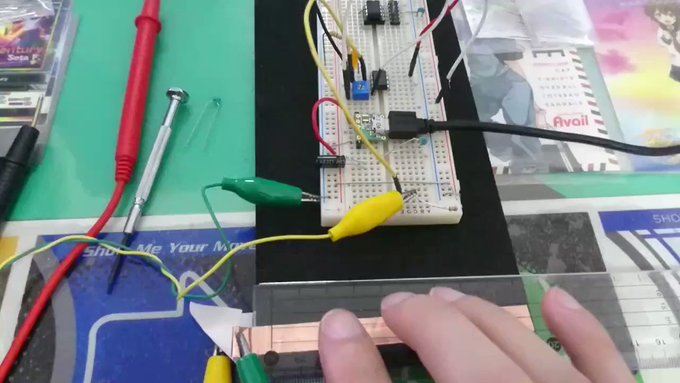

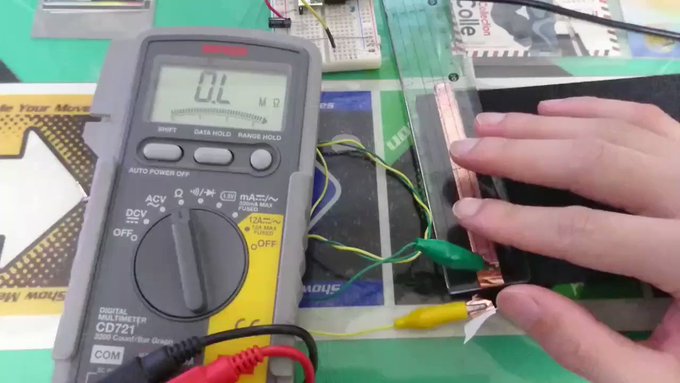

導電性スポンジセンサを実験用に回路仮組み

結構いい感じでしたが指で押す感じ割とシビアな感じがする…調整次第か足で踏む分には大丈夫と思いたい。

あとで気付きましたが、スポンジ側に銅箔テープの粘着面だとしっかり貼り付けれないので繋がりにくい

逆にしたら抵抗値がとても下がるので逆の方が良さそうです

なみに銅箔テープ同士(粘着面挟む)だと数Ωくらいので、スポンジに比べたら余裕で張り合わせで繋げてもよさそう

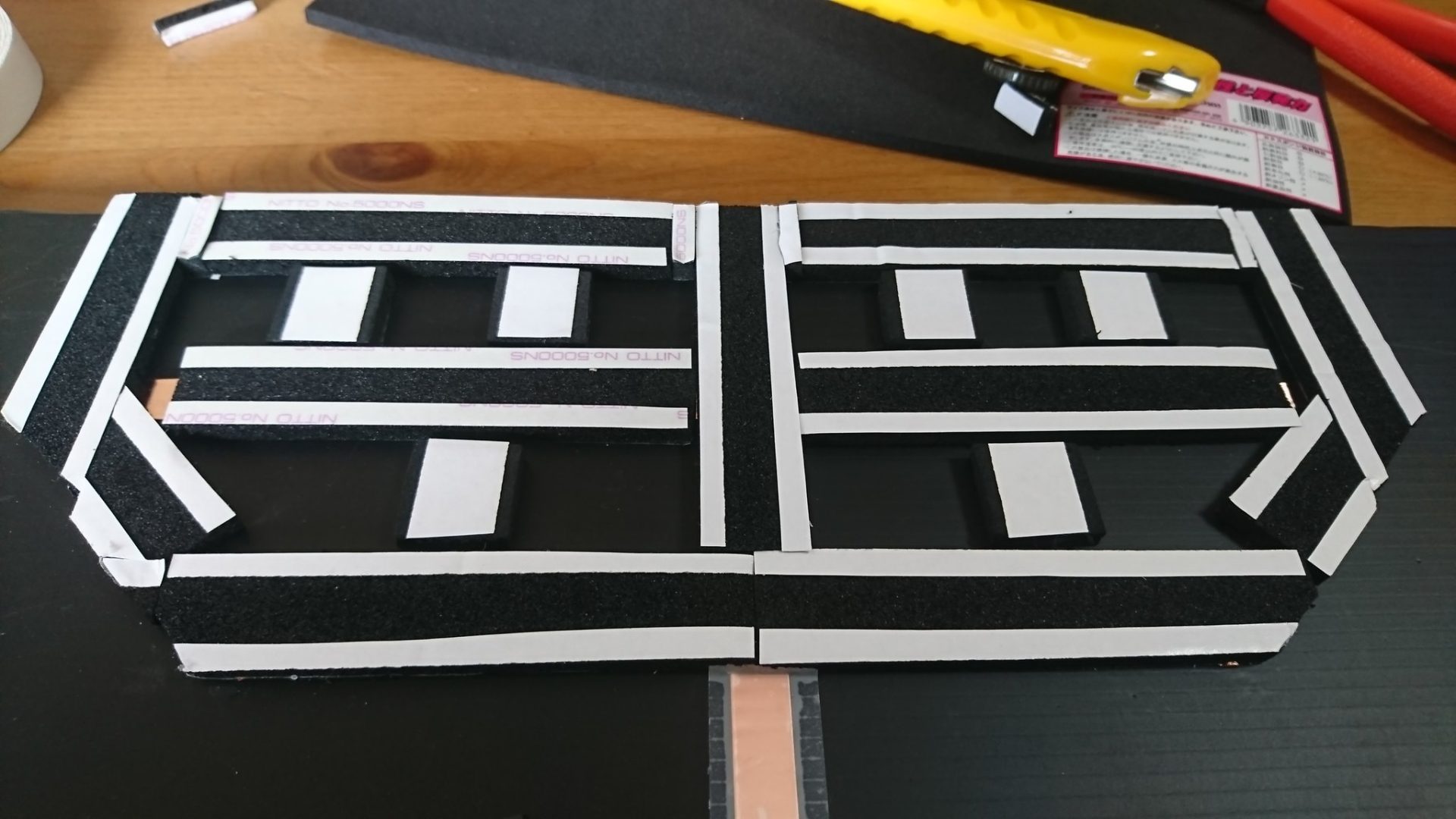

センサは実現できそうな見込みがついたので切り出して行きます

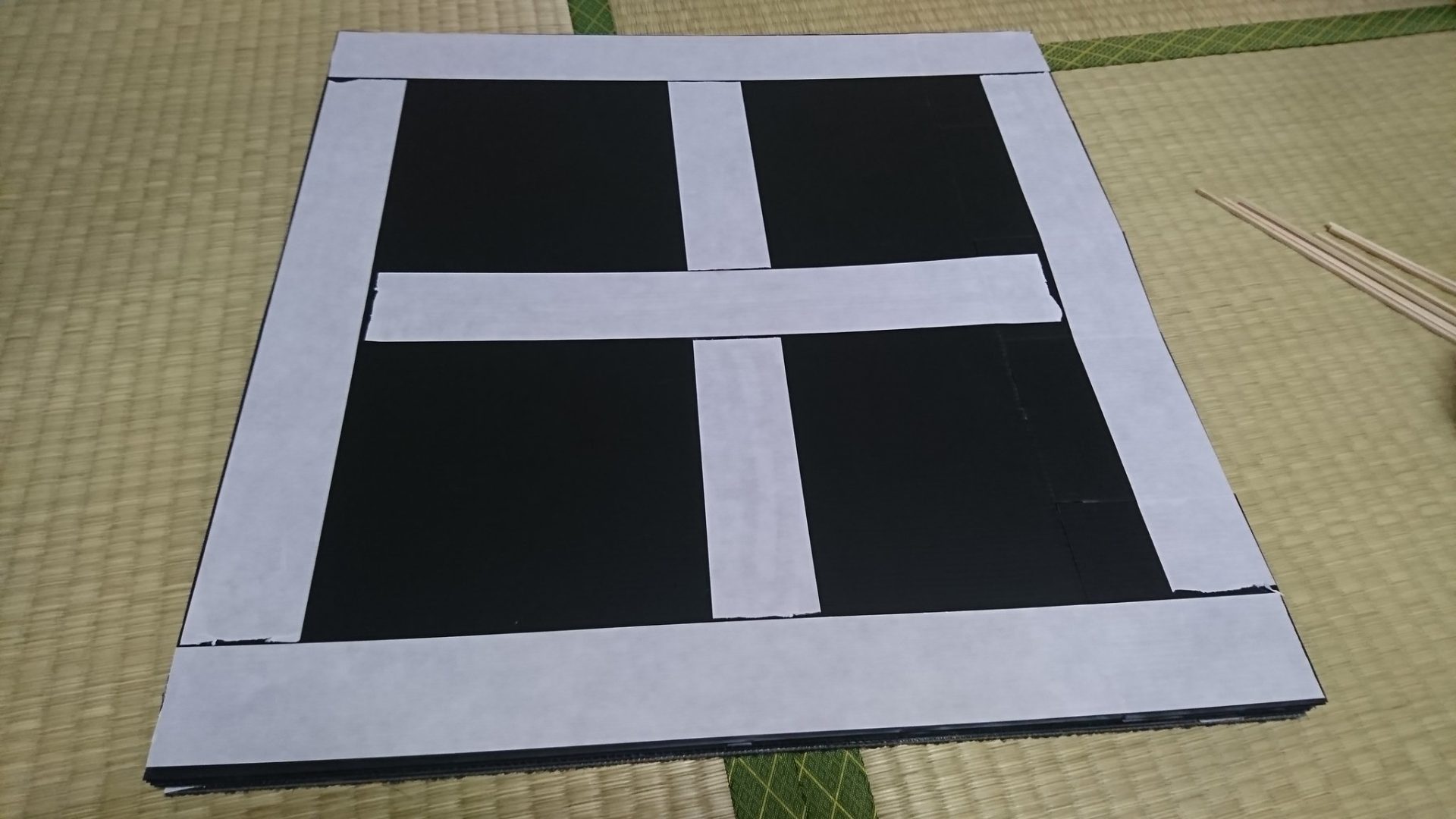

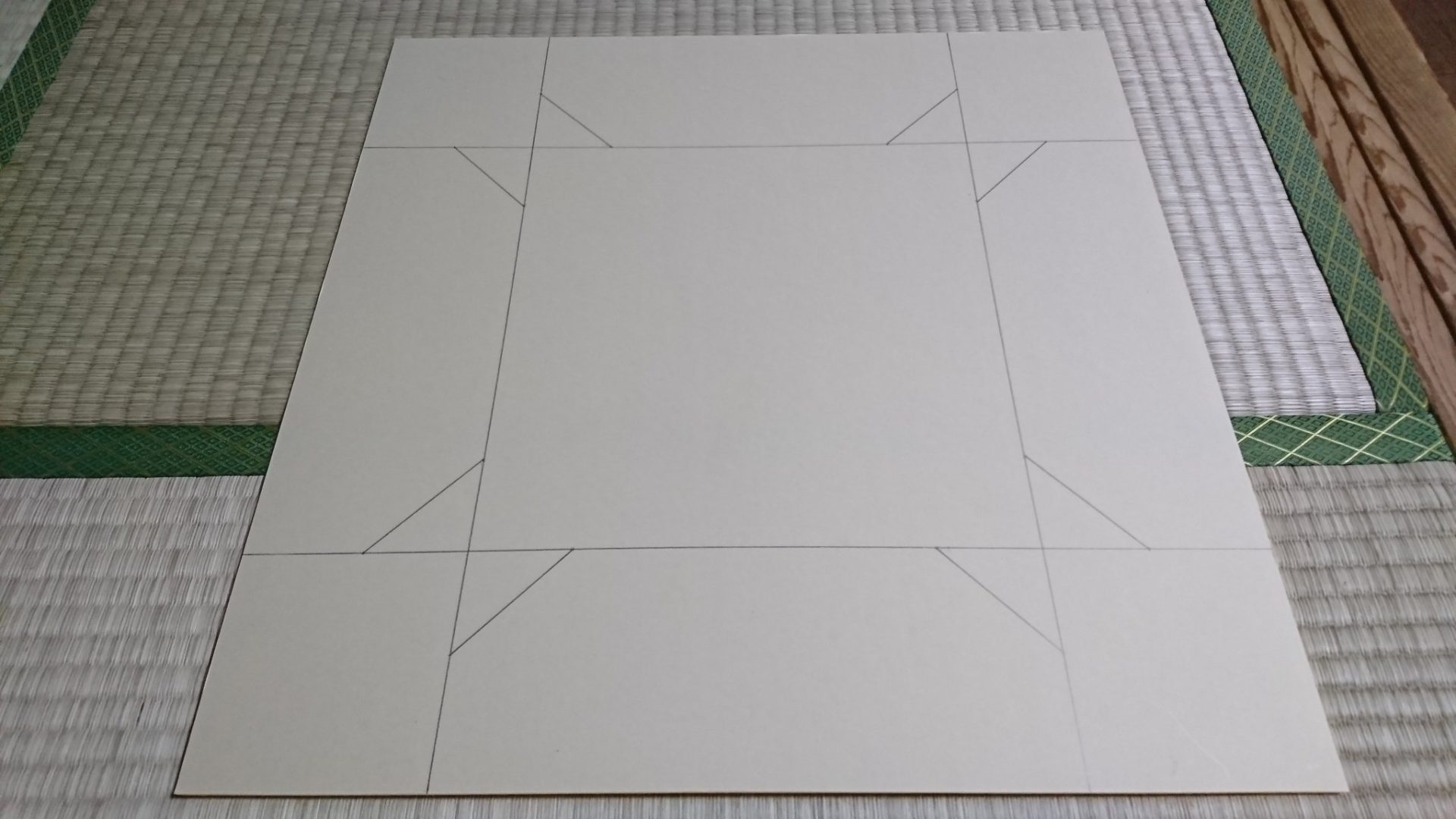

線を描くだけでそれっぽく見える不思議な四角

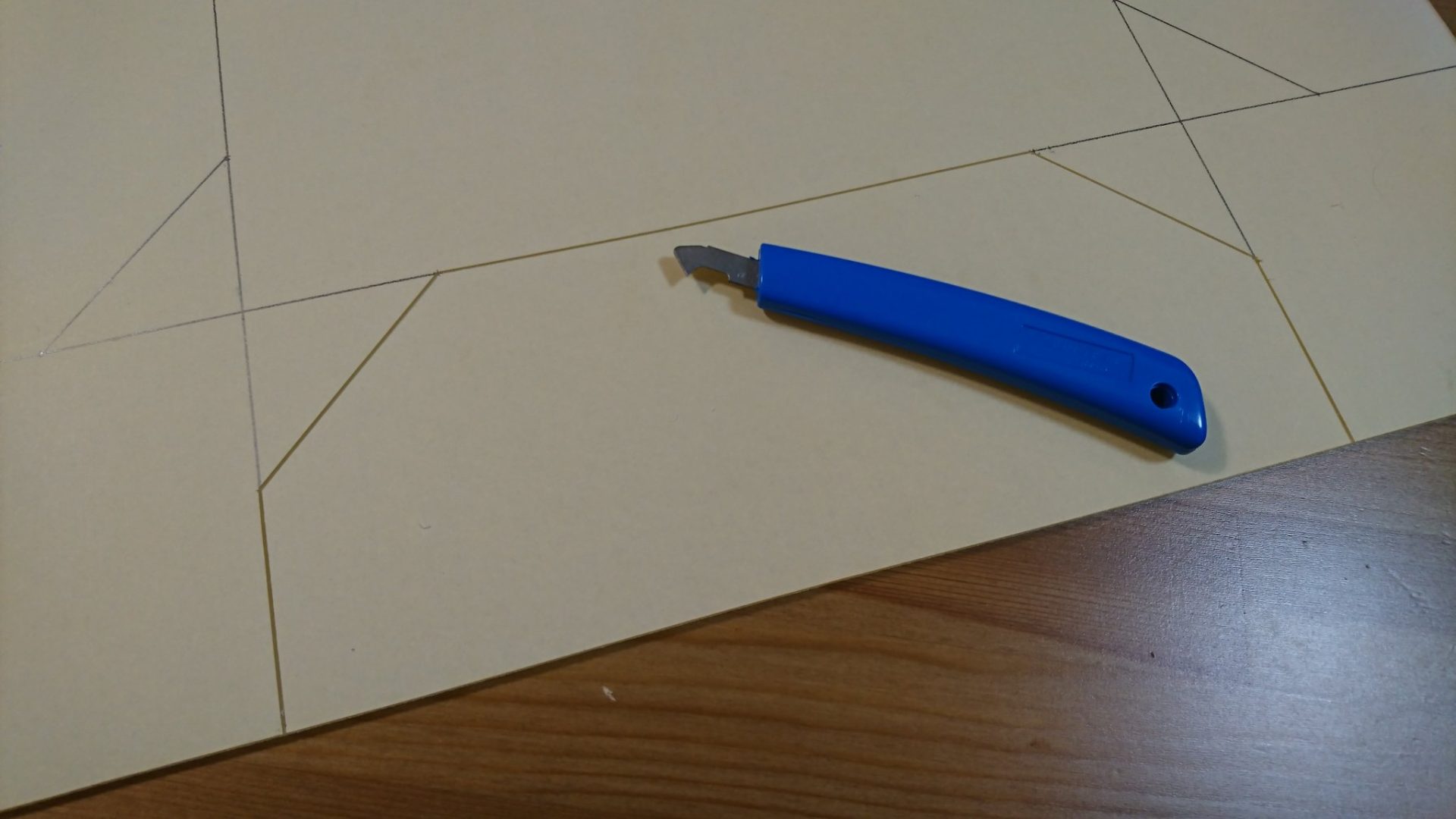

頑張って切り出していきます

想像以上に大変

とてつもなくレーザー加工機が欲しい

パネル一つ切り出すのに40分かかりました

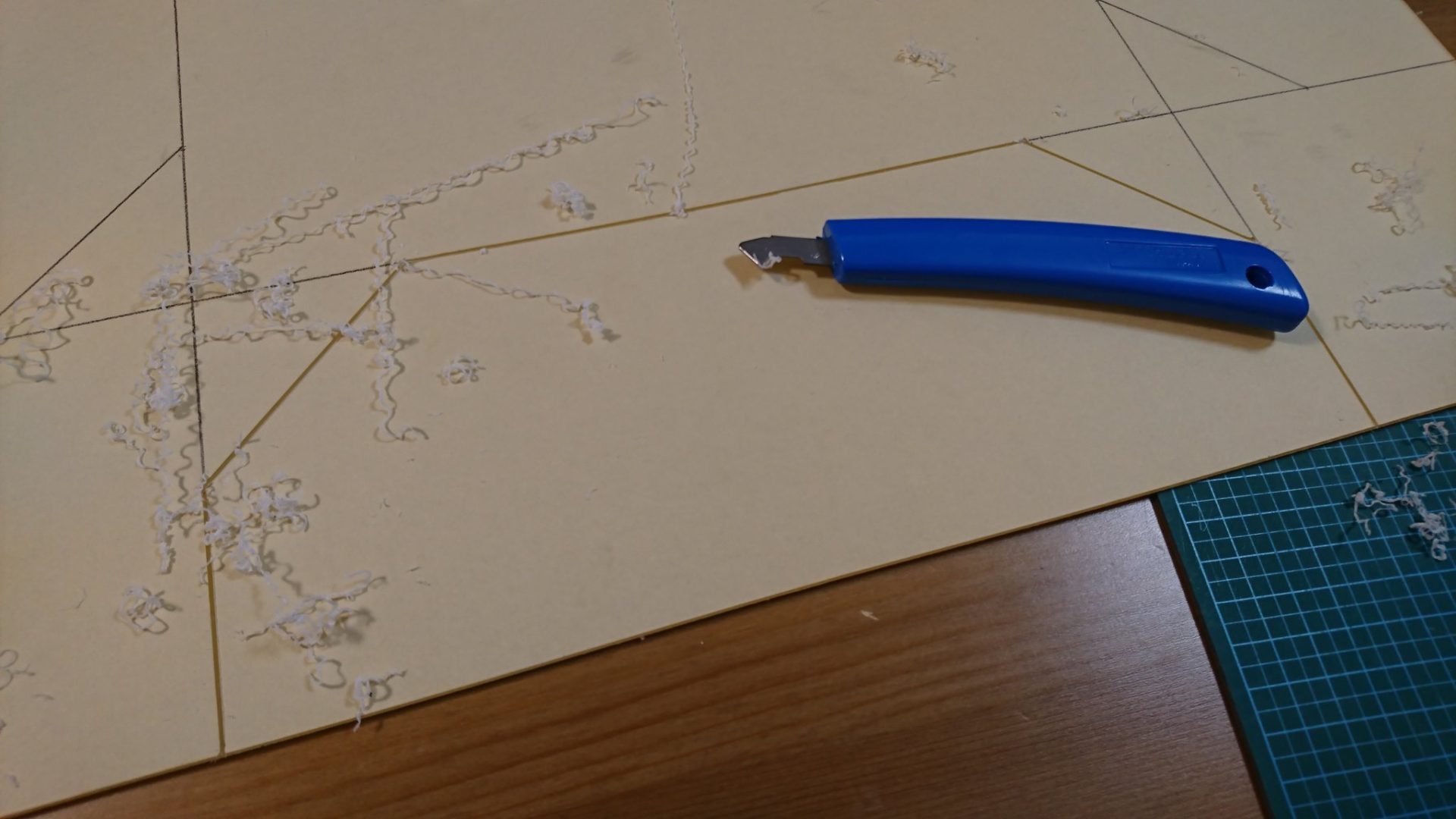

そしてオーバーランが多い..

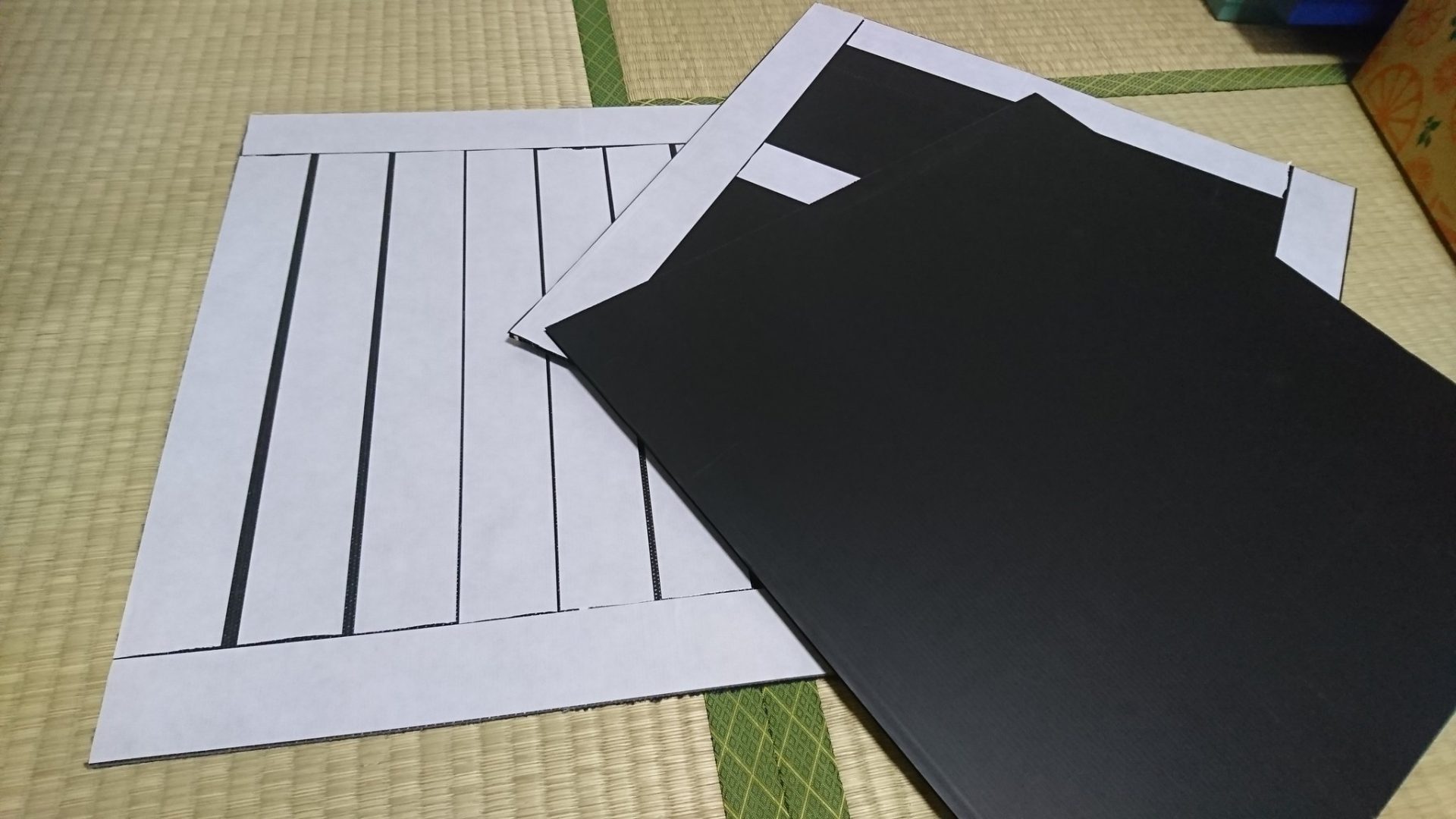

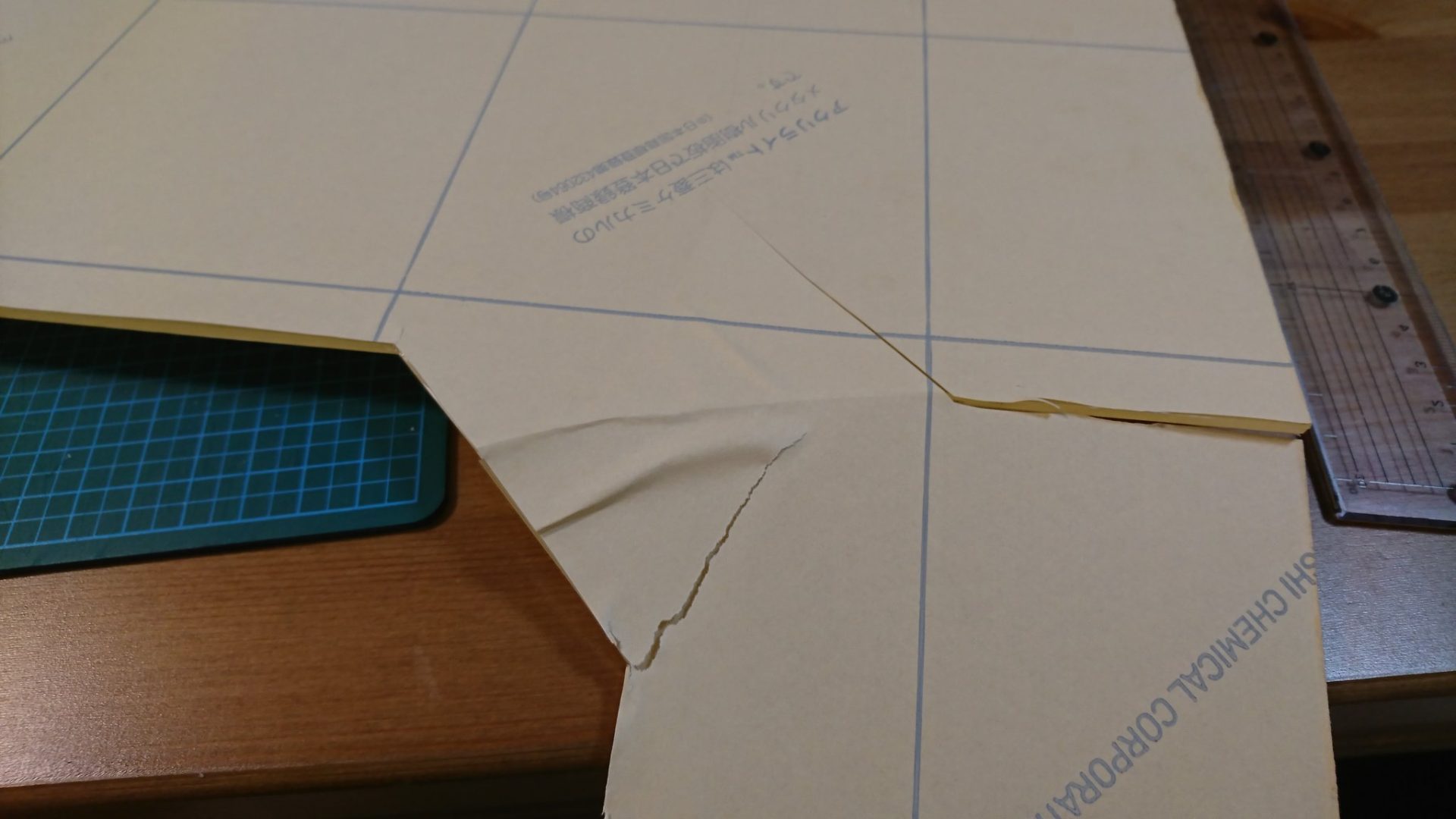

で、やらかしました

横着して切り込み量足りないのに折り切ろうとしたらこのZA☆MA

とりあえず一通り切り落としましたがその他被害も甚大

まぁ形にはなってきた

折れた所はあとでアクリル接着剤でつけてテープで補強するしかないかか…

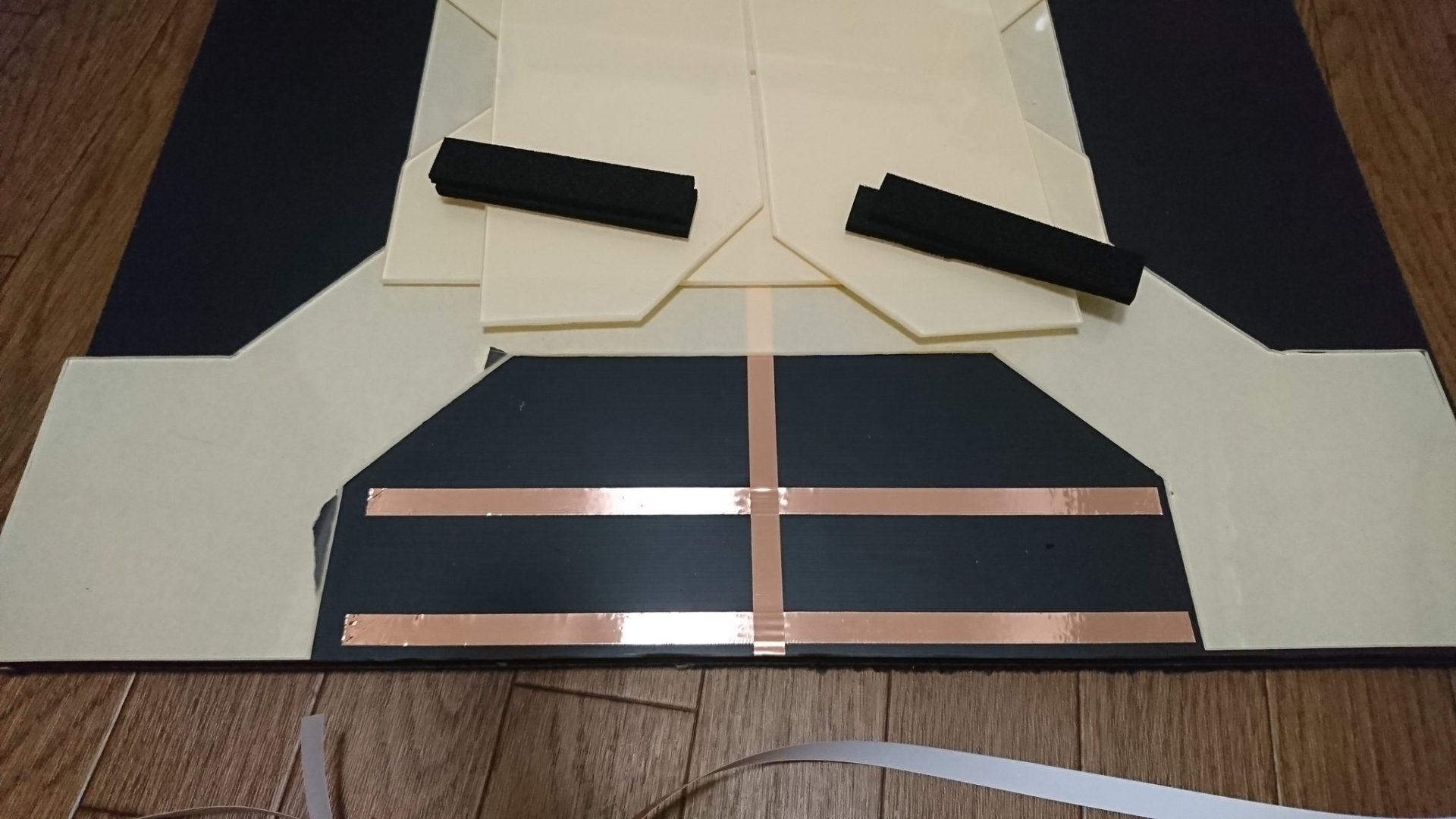

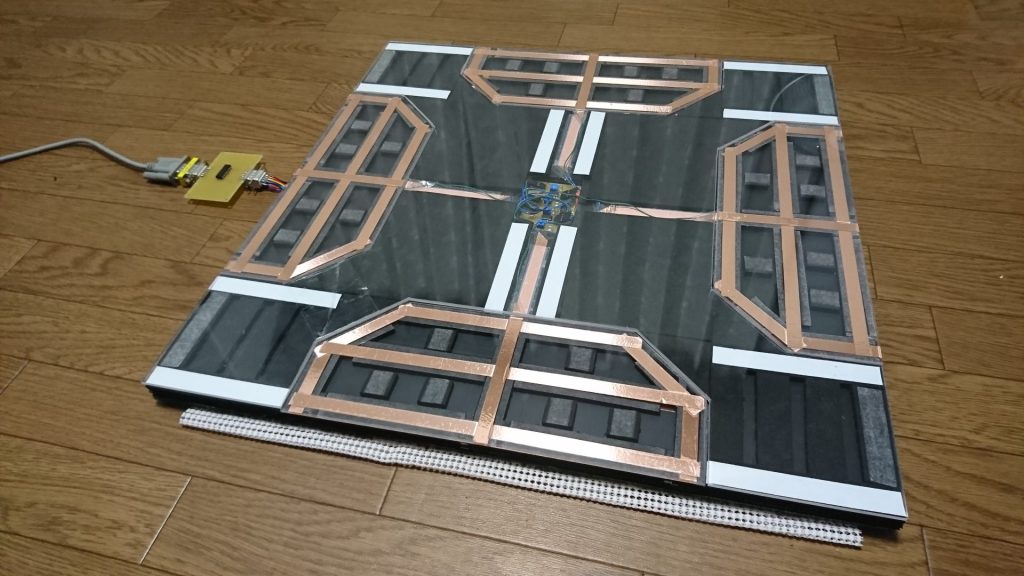

ようやくセンサを仕込んでいくフェーズまできました

黒色ベースに銅箔テープ、ちょっと格好良い気がする

底側接着完了

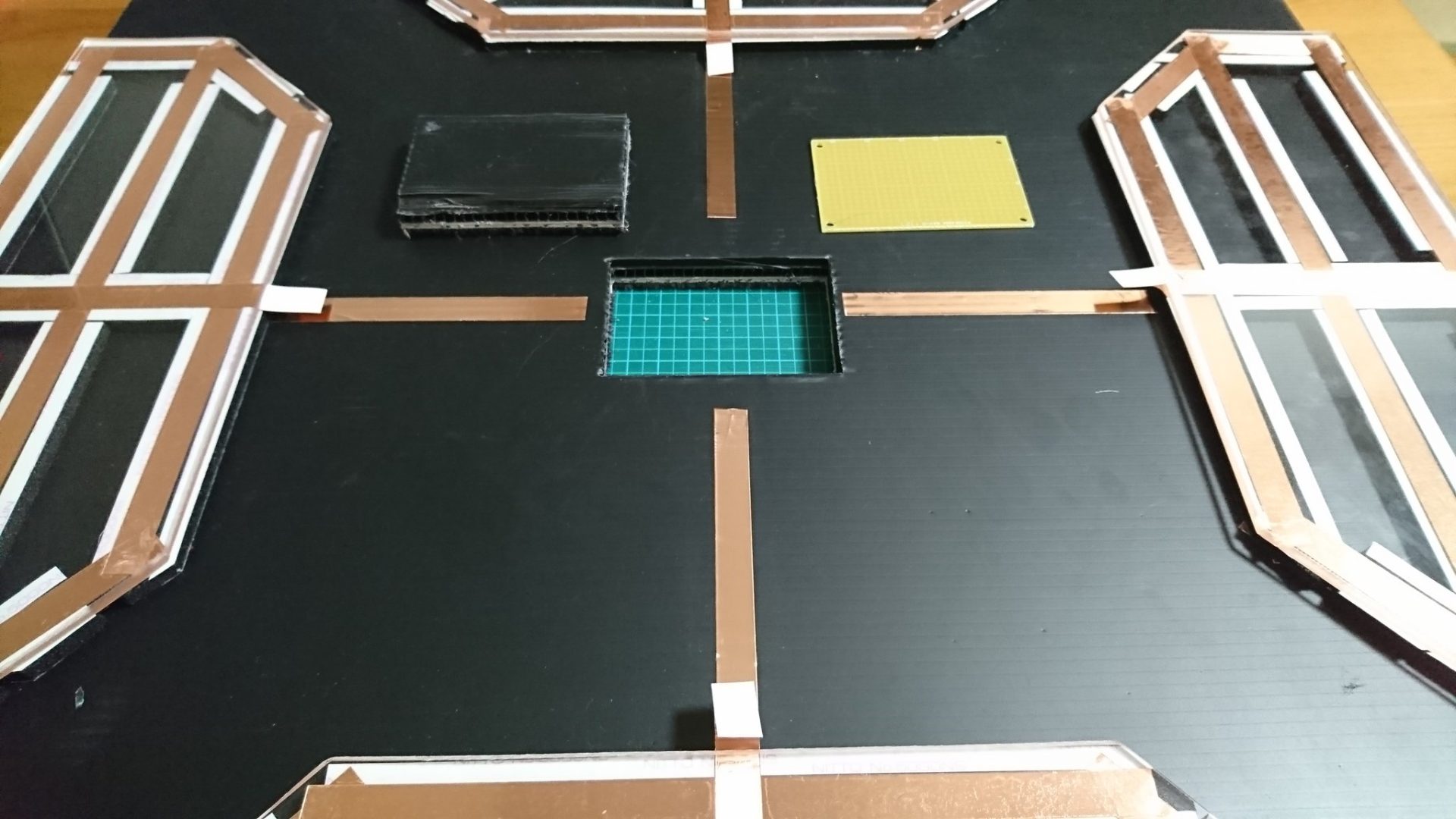

上側の銅箔テープどうしようかと悩みましたがアクリル板に接着してしまう事にしました

というか構造上支えが無いのでどの道くっつけてしまうしかないので接点別れても変わらないかなと

上側も銅箔テープ接着完了 (センサとの完全接着は最後)

ちょっとずれてますがまぁ誤差でしょう

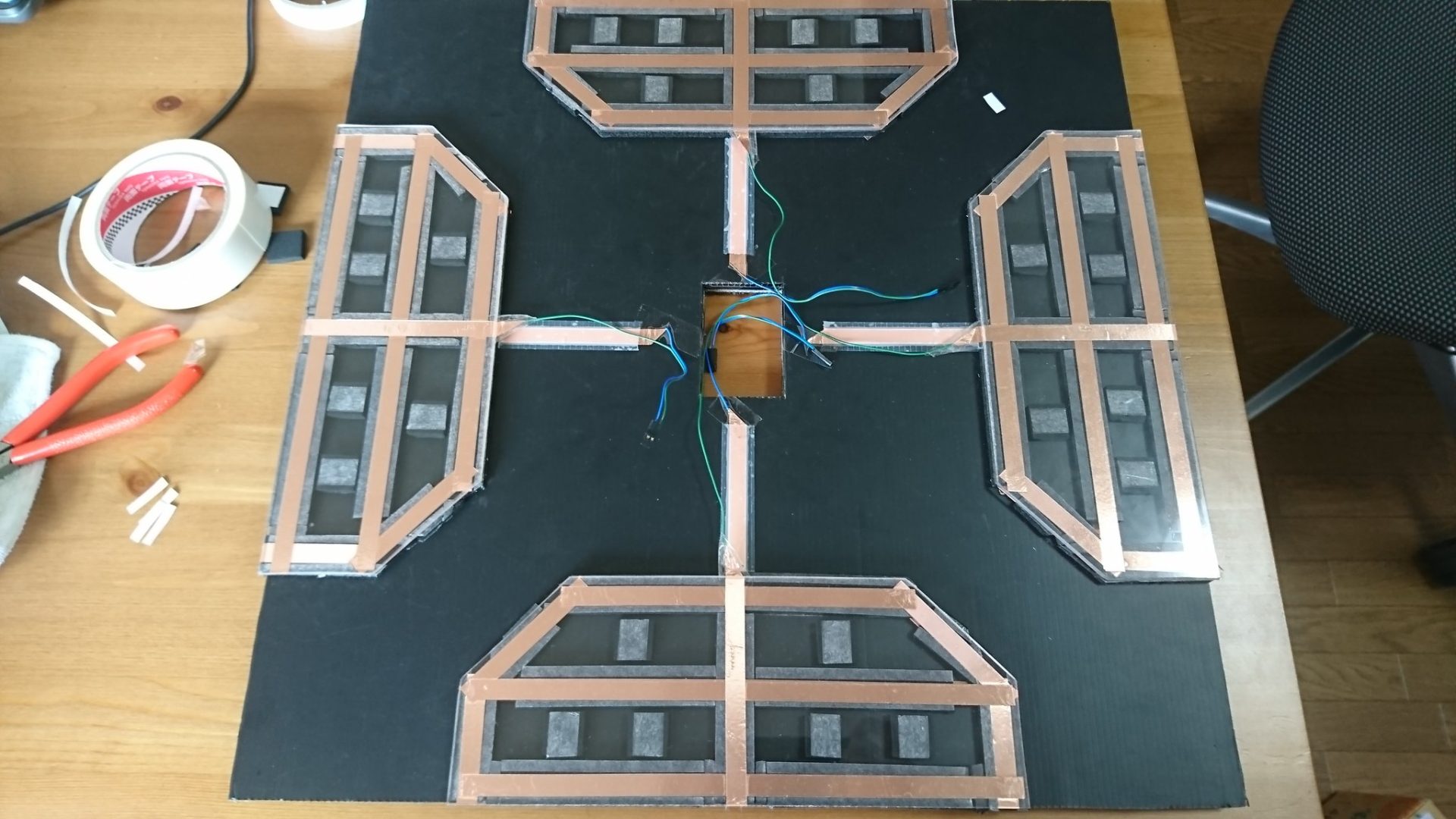

回路仕込む用に穴を空けます

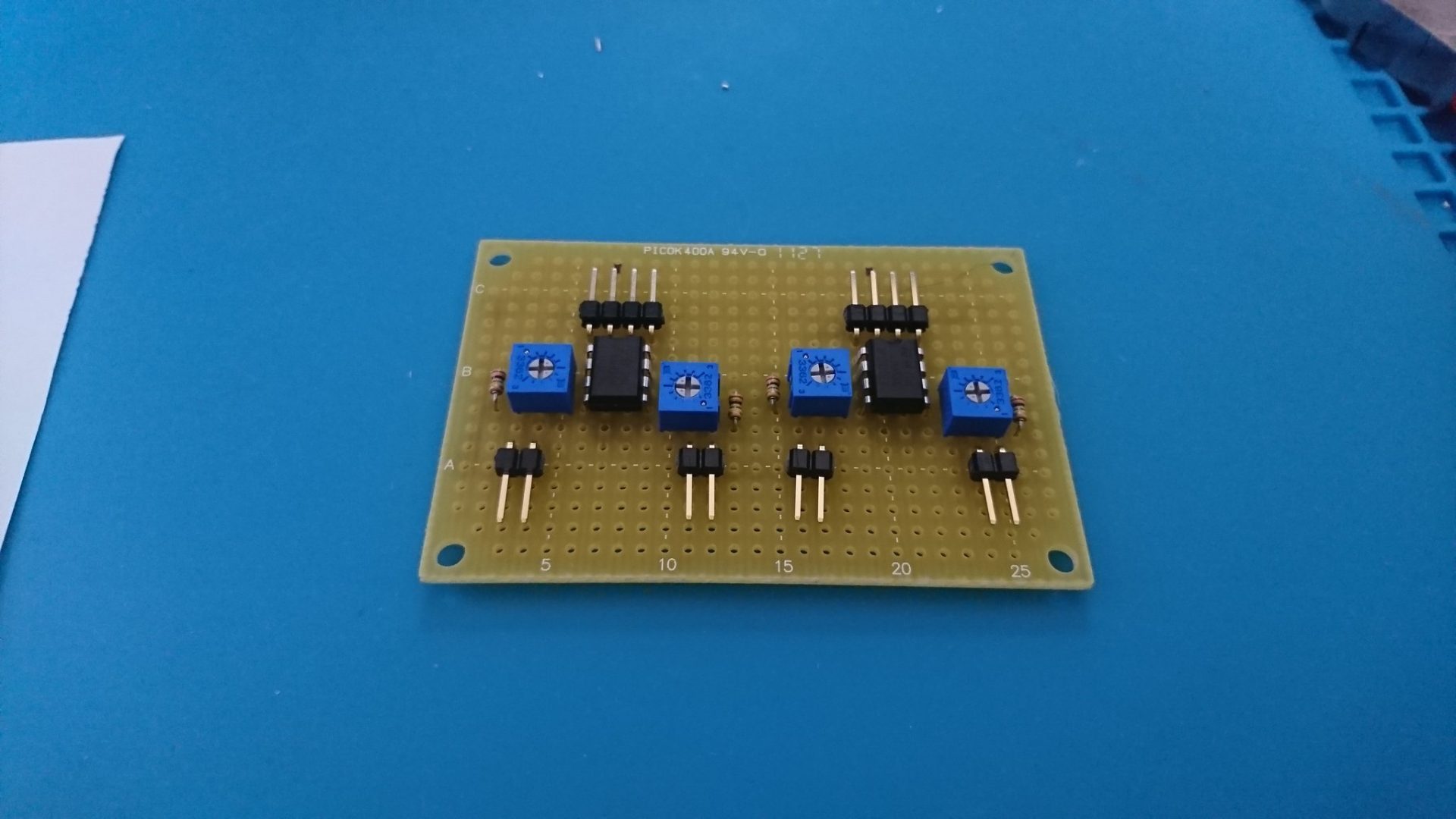

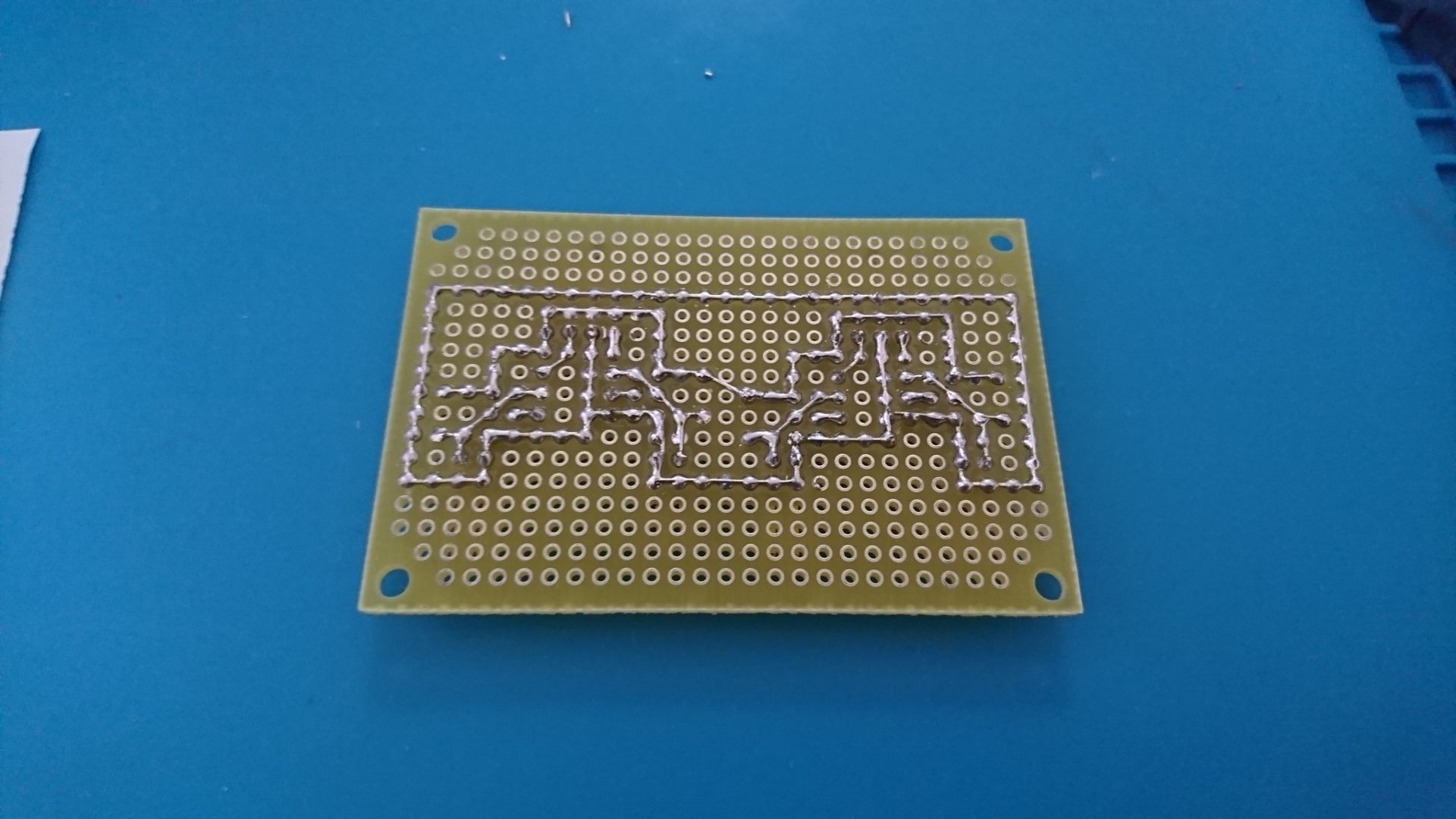

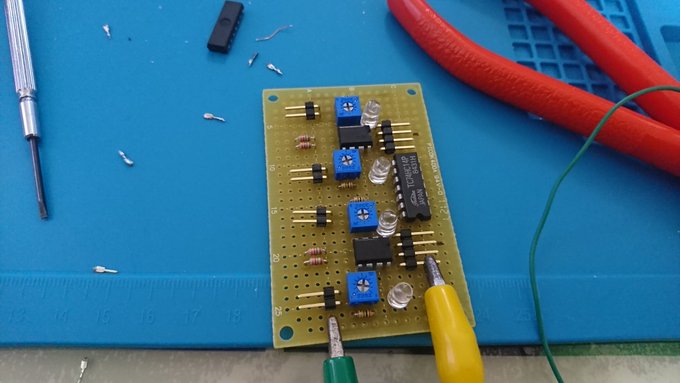

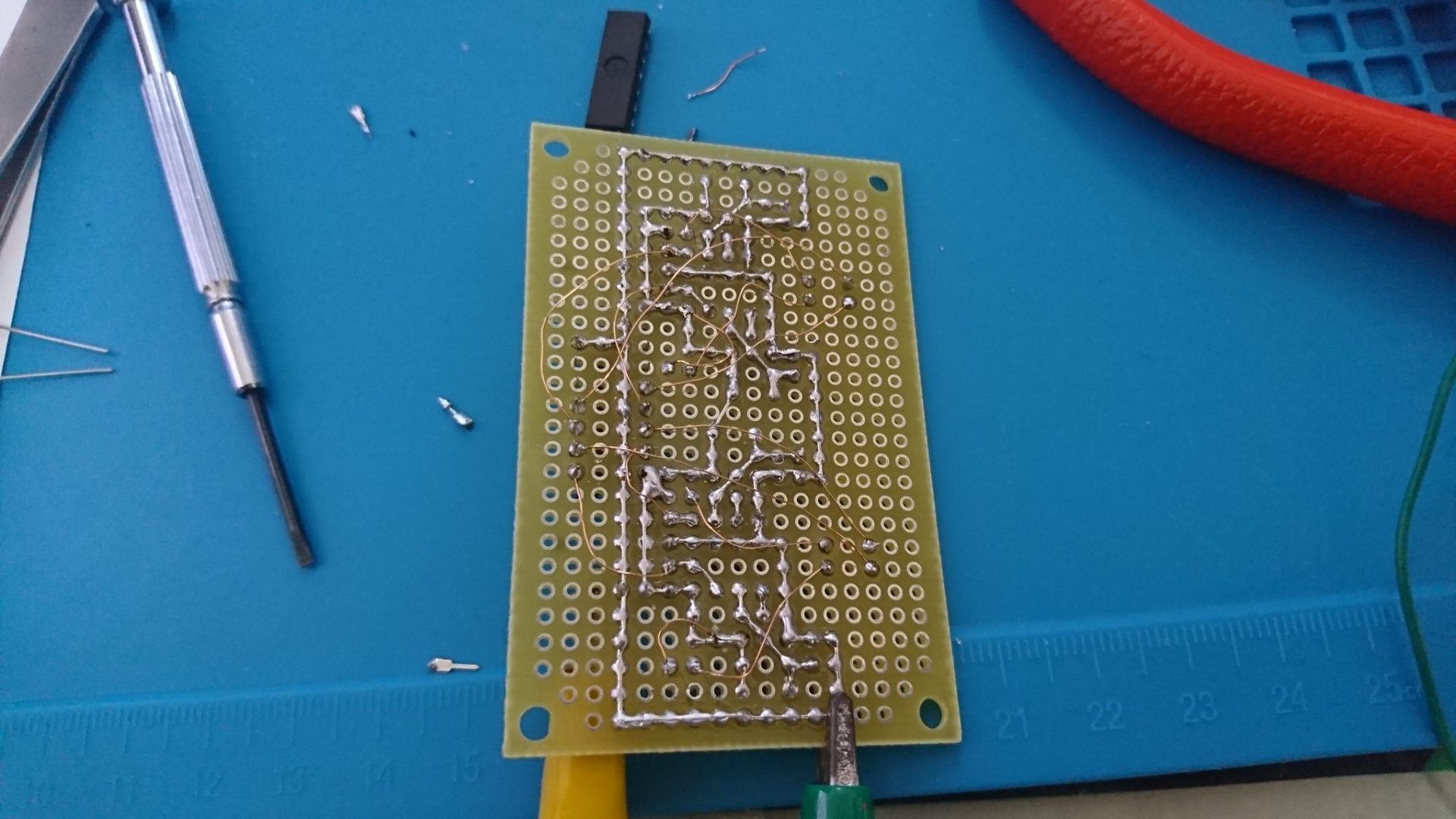

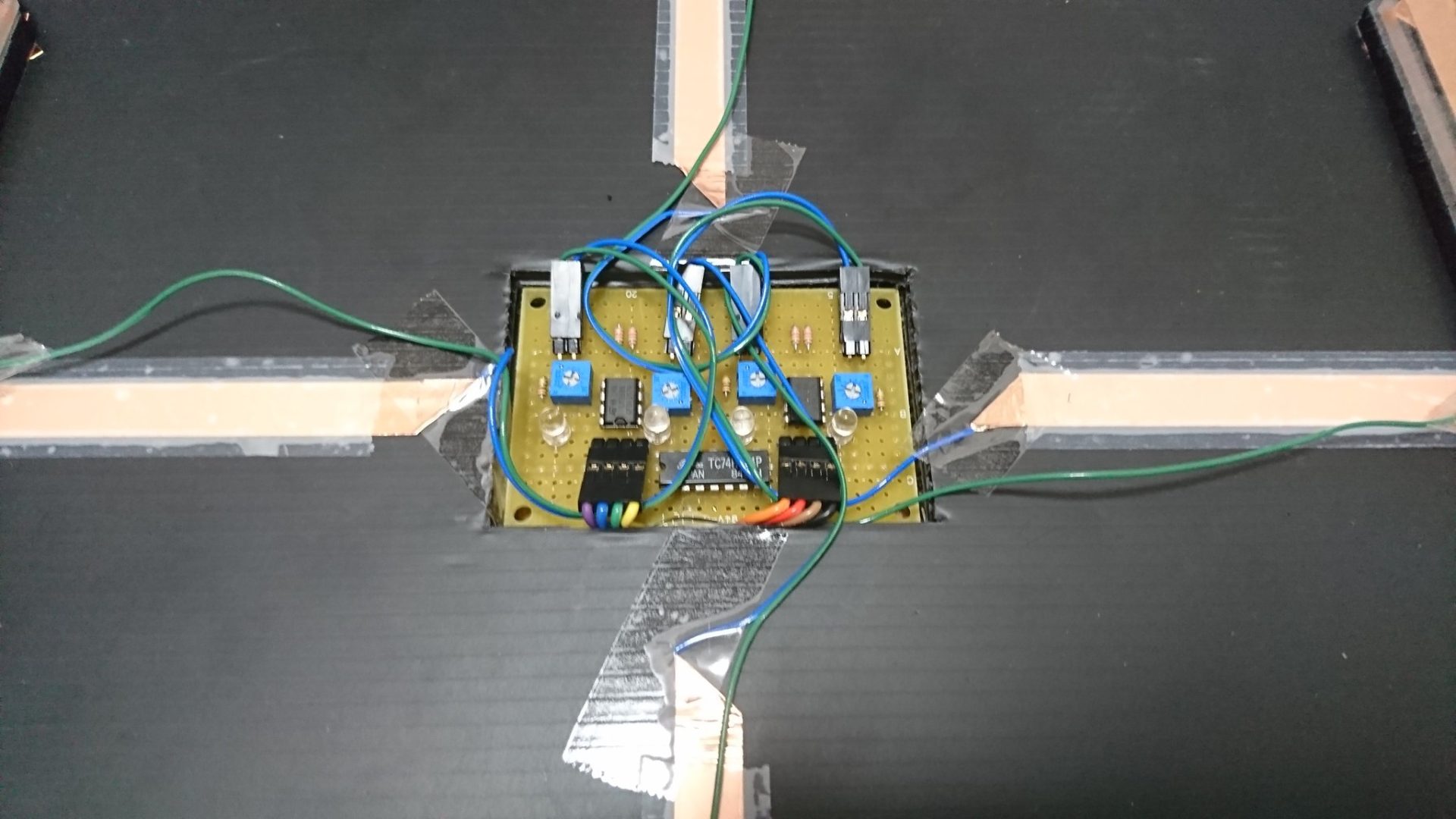

回路はさくっと作成 なんの変哲も無いただのコンパレータ

やっぱり確認LED欲しいよねってことで急遽増設

割れた所はとりあえず応急修理

反発力補強にNRスポンジゴムを仕込みます

アクリル板3mmで柔らかいのでもっと増やしても良かったかもしれません

配線します

パネルの接着は最後と思ってましたが回路仕込みにくくなるのでやはり先に付けてしまいます

今更すぎるが、可変抵抗表向きに付けたら内板付けた後に調整出来ないことに気づく

裏側から回路引っ張り出せば調整できなくも無いですが、なるべく後調整しなくても良いようにぴっちり決める。

とりあえず5kgの面荷重でギリギリ反応しないように調整

スポンジの特性からか静荷重でもじわりと沈み込むみたいで乗せた時間とか手で押してバウンドさせたりして均等になるように

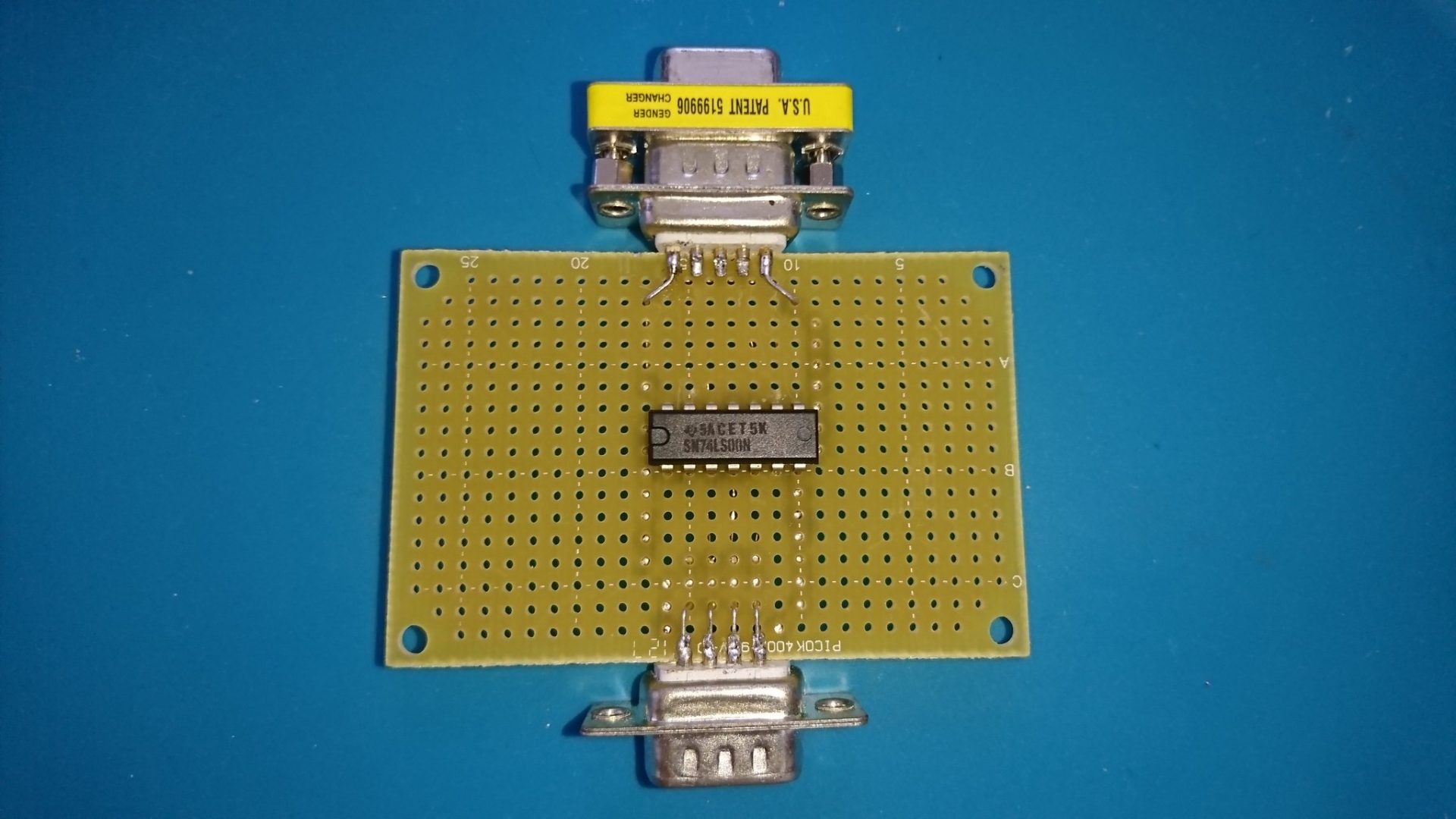

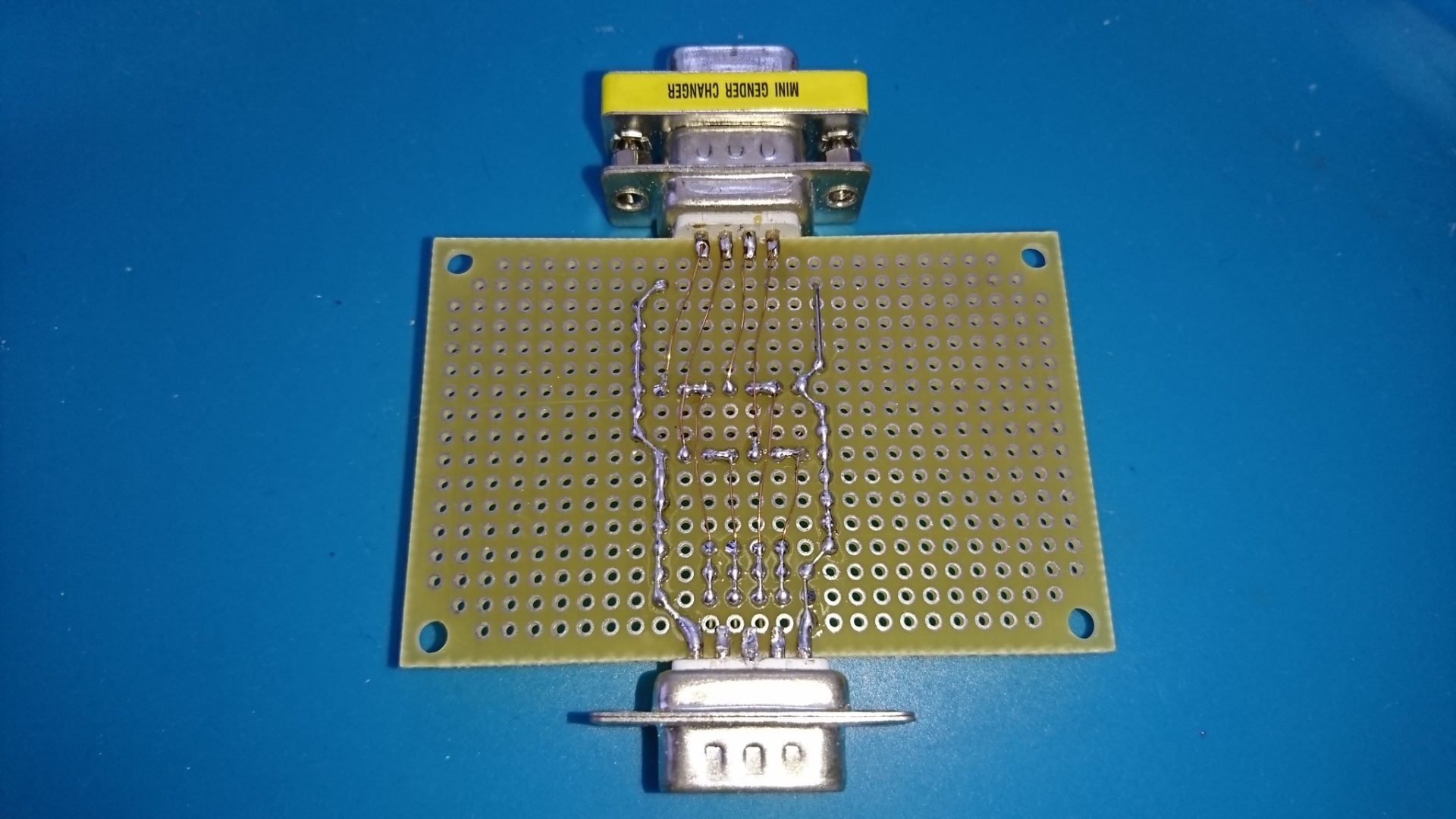

6,7代目用のUSBコントローラを流用しようとしましたが、Active High/Low間違えるという悲しい出来事がありましたが中継で信号反転させる事にしました。

手持ちにNOTが無かったのでNANDで代用。

コネクタも別用途の分解して使いまわしなので色々やっつけの応急処置

とういわけで8代目DDRアケコン省スペース静音仕様 完成しました!

騒音の御様子

— 茶音 麦粉 (@lscyane) June 22, 2020

踏み方がまだまだなってない_(:3」∠)_流石に夜中は駄目かもだけど普通に使えそう。 pic.twitter.com/qSQov4Lr6p

多分特有の踏み方が必要なんでしょうけど、内側が柔らかいせいか他パネルに体重残って判定抜ける?ことが多々

こればかりは慣れか、、、